-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

【上報人物】《天能》翻玩物理「熵」 高熵合金狂人葉均蔚幫科普(上)

在新竹清華大學茵茵翠翠的森林裡,有個長方形盒子模樣的大倉庫,從高敞的大門旁往內張望,可以隱隱看見一片陰暗裡放著許多巨大機具,像是柯博文和大黃蜂(變形金剛)蹲坐在深處;昏暗中,兩個大男生手持著一塊塊暗黑物體,站在黃色光源旁,猶如外星人專心煉著火種源。

機具旁邊,10幾片黝黑的金屬塊擱在地上,貼著編碼,這些不起眼的金屬塊,就是我今天來尋找的目標——台灣的「人造金礦」——高熵合金。

最早用來造飛機 高熵合金變身「人造金礦」

這個大倉庫是材料系教授葉均蔚的秘密基地,他站在一座高高壯壯的,伸出一條長槌子的金屬巨人(氣動錘鍛機)旁,笑嘻嘻地告訴我,這些器材,本來是台灣退出聯合國時,大家愛國捐獻買的「造飛機」工具。後來,飛機沒造成,「結果,被我們拿來用了20多年,」他呵呵笑著,「『高熵合金』,就是在這裡做出來的。」

在製作合金的過程中,添加越多種金屬,所得到的合金就會越脆,這是從煉金術師到現代的材料科學,古今中外的常識,就像是數學中的「1+1=2」一般,被認為是合金的基礎。

儘管科學家們一直在尋找更強韌、耐磨、抗高溫、抗腐蝕的材料,但是,受限「合金」的技術限制,一直難有更大的突破。可是,這個限制卻被一個台灣人打破了,他就是清華大學教授葉均蔚,如今,他被稱為「高熵合金之父」。

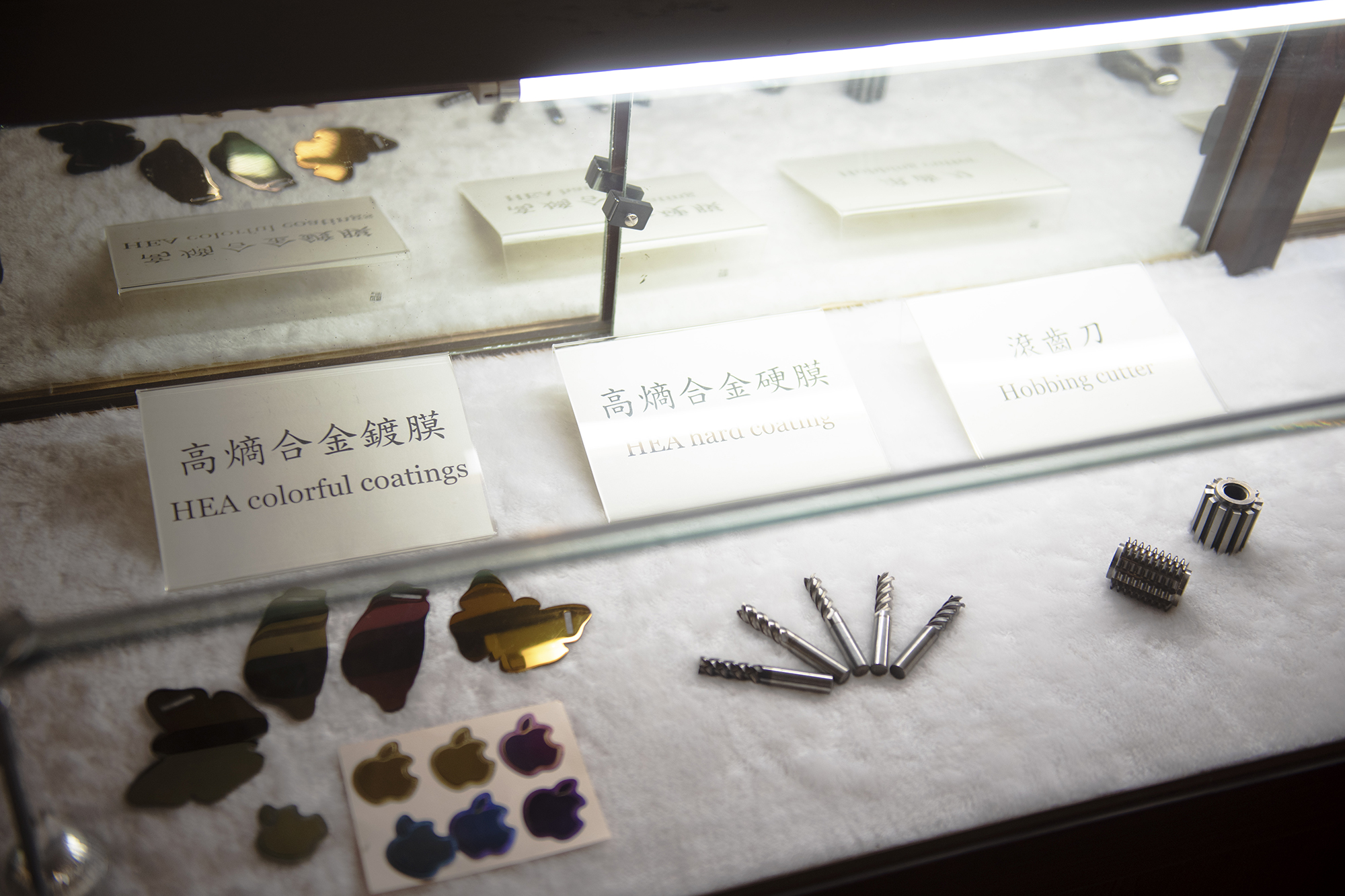

核電廠、太空零件都靠它 「混種」打造超強金屬

「高熵合金」是由5種、甚至5種以上等量,或是大約等量的金屬形成的合金,幾千年來,所謂的「合金」指的是以一種金屬為主,加上微量的其他元素,例如鋼是鐵加上微量的碳所構成的。但是葉均蔚將4至5種金屬合在一起,這些材料反而得到更強的性質,無數的應用可能性。此理論一出,「金屬材料」便跨出了人類的幾千年來的限制,有了難以想像的廣大空間。

葉均蔚創造了「高熵合金」的理論,並率先發表一系列的論文,現在,「高熵理論」是國內外學界與產業界的當紅炸子雞,從日常應用的金屬品,到核電廠、太空零件等,都用「高熵理論」創造了新的材料。

可是,這條現在看起來無限寬廣的路,當初,是從與所有人行進的反方向開始走起的。

葉均蔚告訴我,當年他以「高熵合金」研究申請國科會的計畫時,有一名審查的學者給的評語是,「違反常識,會成為國際笑話。」

「所有人都叫我不要做了,」他說:「朋友們會含蓄地告訴我,你實驗做得很好——不過,這個方向是不對的。」

好在國科會最後仍然通過了他的申請,否則,這個劃時代的創造就沒辦法完成了。

平凡科學家叛逆魂 UFO夢只差「最後一步」

這個敢與所有人「走反方向」的科學家,外形看起來毫無「瘋狂科學家」的氣味:圓臉、中等身材,襯衫領帶西裝褲,整整齊齊、斯斯文文。

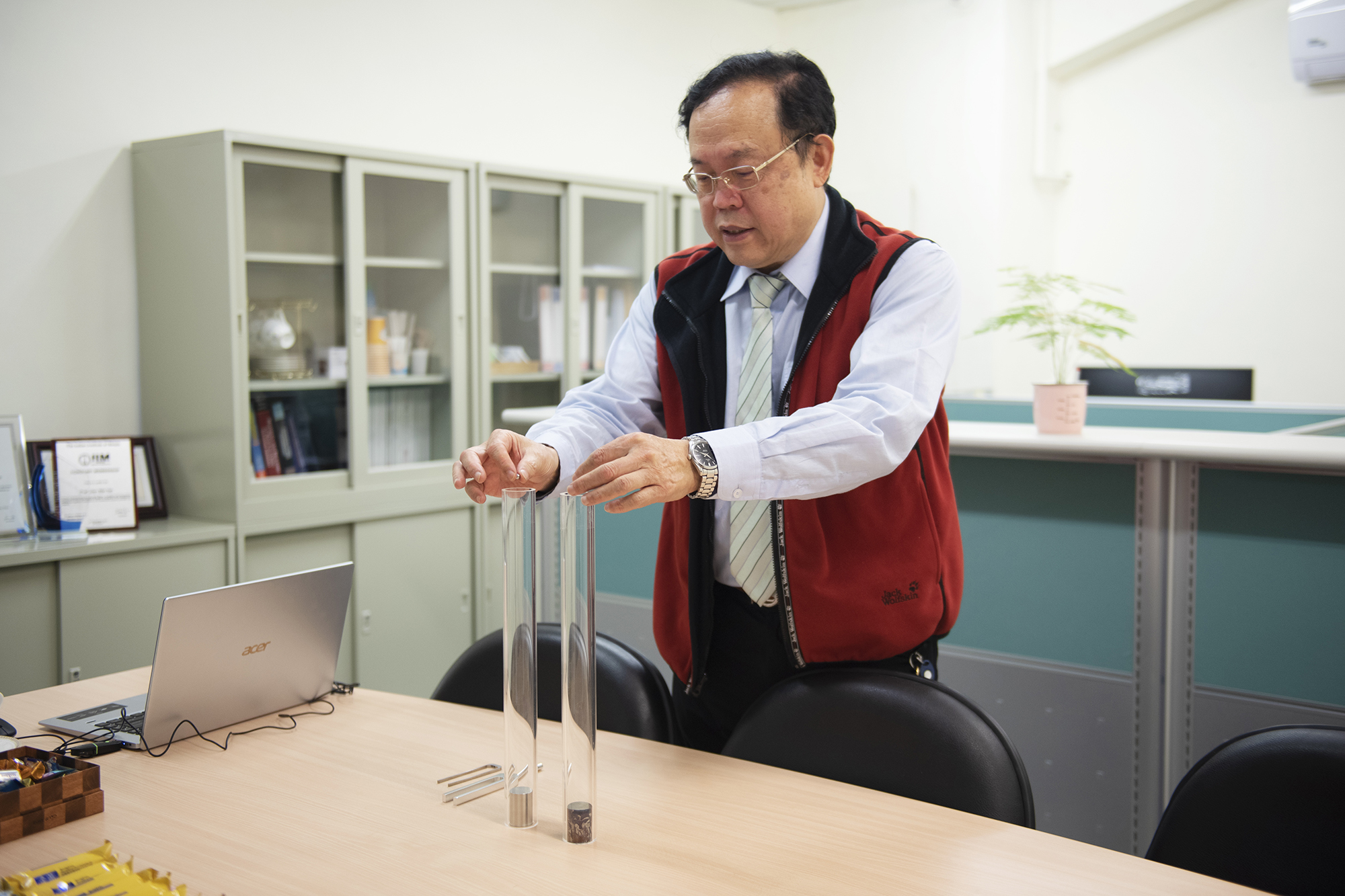

走進他的辦公室,才看到科學家的真實內在。「材料」堆得滿坑滿谷,各種金屬製品先占了一角,然後玻璃製品又占了一角,書籍雜誌鋪滿桌面,沒有一絲空隙,連地上也堆了好幾箱「高熵合金」製品。正當我懷疑著他是否能找到自己要用的東西時,葉均蔚從這一片混沌中輕巧地取出一個機械零件,興高彩烈地說,「這是台灣早期做的工具——我去上課時就會隨手拿一個去給學生們看看。」

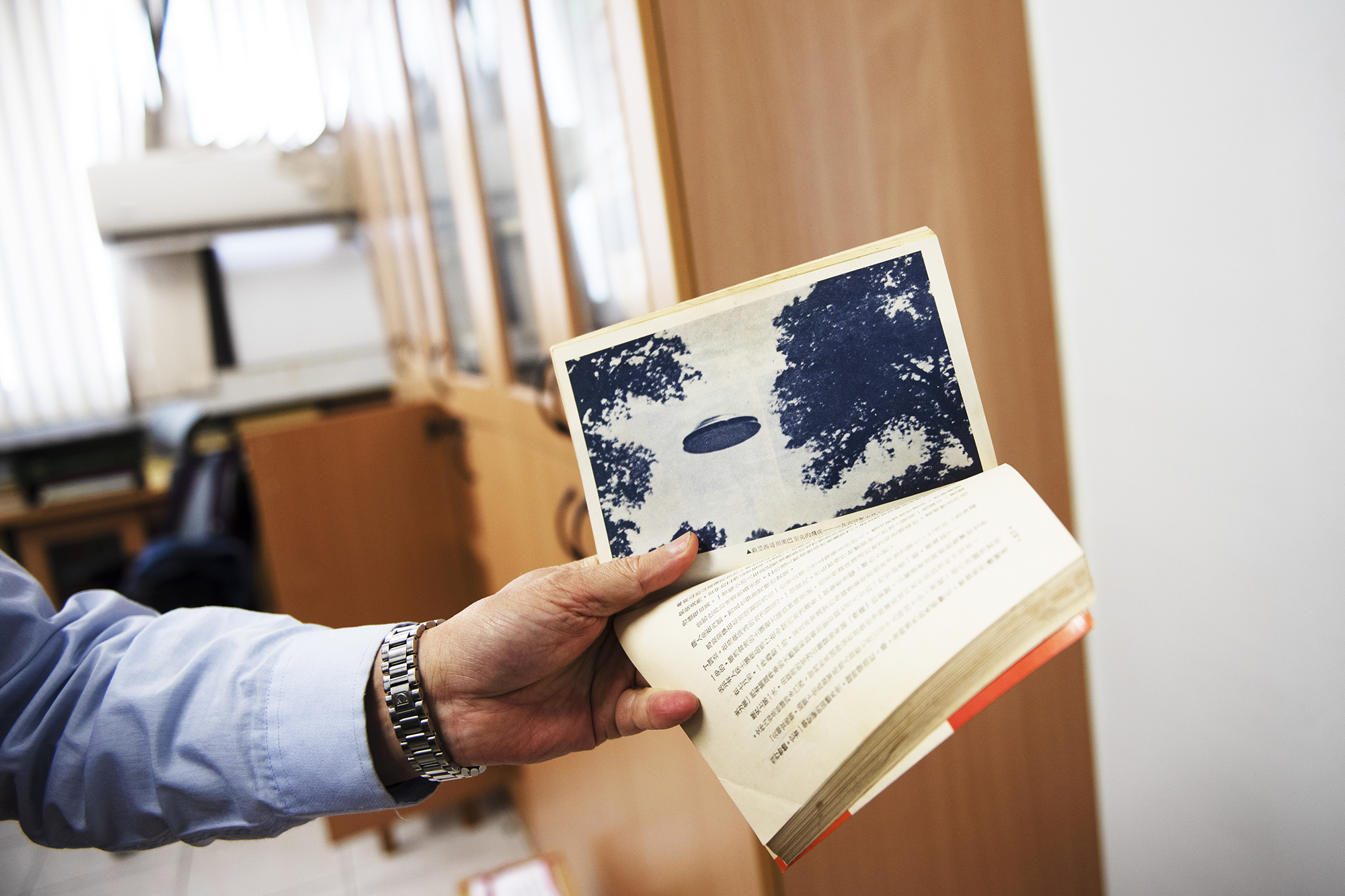

然後,他走近書櫃,伸手從書架上取下一本發黃的小書,封面上有著頭大大的外星人,壓低聲音,嚴肅地對我們說:「我研究新材料,是希望有一天可以做出飛碟來。」

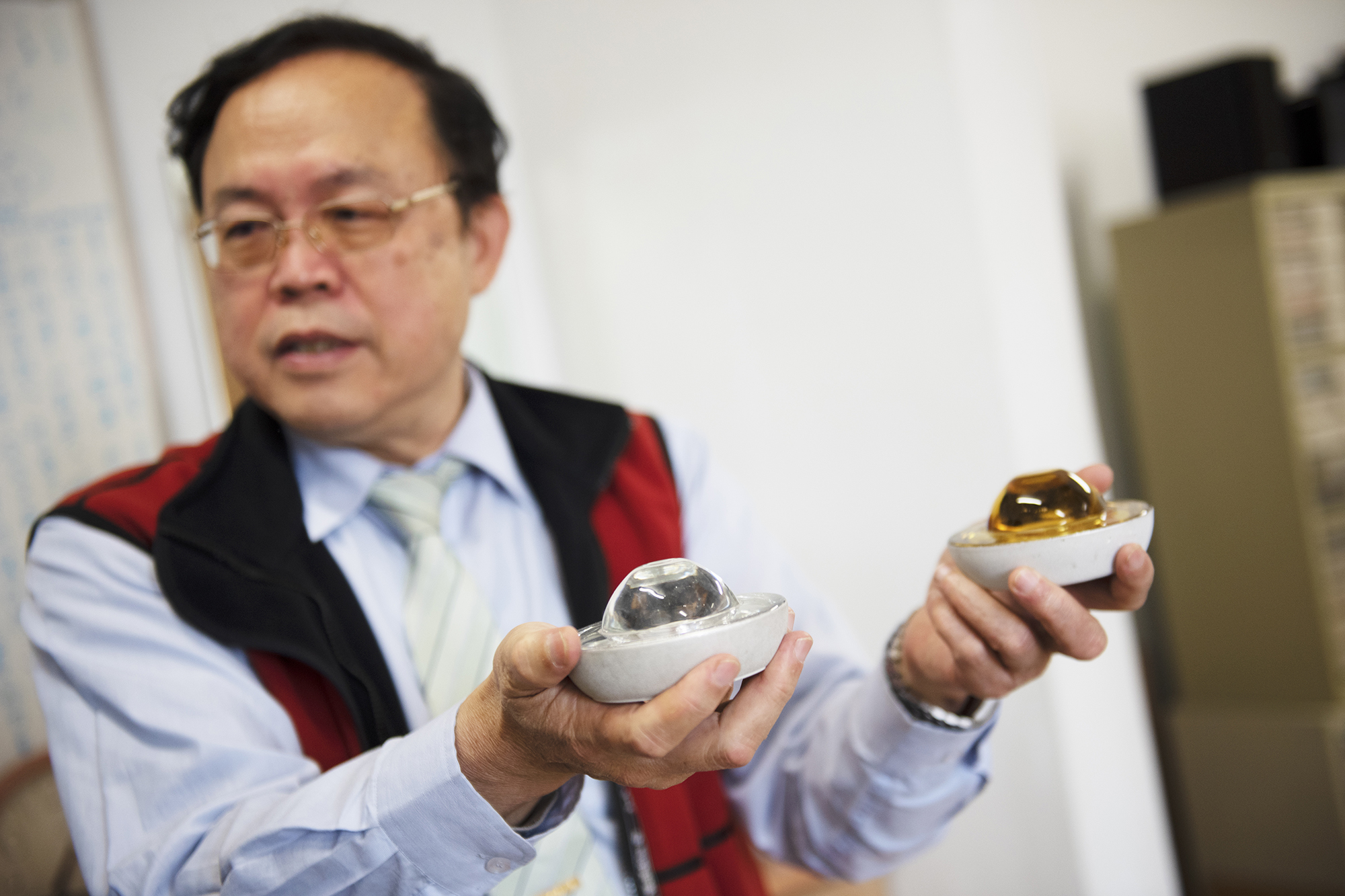

他畫了一個飛碟的橫剖面在我的筆記本上:扁扁的帽子型,兩側有凹槽,中間坐著開飛碟的外星人。他一邊畫一邊喃喃地說:「我需要的是能夠耐1600°C以上的材料,還有室溫超導體……,前面的我已經做出來了,就差室溫超導體了。」

室溫超導體!我一愣!現在的超導體要放在液氮冷卻之下,最高溫是攝氏-70°C,所有科學家都在尋找提高超導體的溫度的方法,室溫超導體是人類的共同夢想啊!

原來,讓科學家轉身走向與群眾不同方向的動力,是他少年的夢!

「我出生在宜蘭南澳,那是一個非常、非常鄉下的地方。」葉均蔚告訴我。

父親曾在福建當過警察局長,歷經戰亂,來到台灣後父親離世隔絕,到南澳擔任小學老師,而後娶了花蓮姑娘,生下7個孩子。

南澳囝仔激不得 越級早讀霸占第一名

在鄉下長大,葉均蔚有一個調皮搗蛋的童年。

「有一次我們一起去偷摘人家的水果,他們進去摘,我在門口把風,結果他們聽到有人來了,全跑了,只剩下我這個把風的當場被抓到。」

「媽媽很生氣,拎我到廚房,把我的手掌放在砧板上,舉起菜刀說要剁掉手。」

葉均蔚眼睛睜得大大的,「那時候年紀小,以為母親有做這件事情的權力,很害怕啊!」,「造成我提早1年去念小學的命運。」

「我百般不願,我媽說,上學一天可以領5毛錢,我聽了想說,嗯,這個可以,就去上學了。」結果,5毛錢只領了2天,第3天就沒有了,「我問我媽,我媽說,好啊!那你不要去啊!」

這下打中葉均蔚的要害了,「我愛面子!」他說,「老師、同學都認識我了,不去怎麼可以?就乖乖地去上學了。」

本來提早1年只是寄讀,小學1年級要念2次的,可是葉均蔚成績好,於是破格讓他成為正式生,於是他比同年級的同學都小1歲。

雖然葉均蔚成績很好,都是第一名,可是鄉下的童年生活,仍然是每天與小夥伴四處玩耍。

小學5年級時,這個頑童遇到人生轉捩點。

某一天,父親和他一同站在大門前,父親突然指著從門口經過的牧童,對葉均蔚說,「書讀不好,考不上初中,就去當牧童。」

「我第一次思考自己人生的意義。」他說。

被媽祖「面子勒索」 拚上清大物理再戰材料

那時候當牧童,1個月有1斗米的工資,可是,葉均蔚知道他不想當牧童,「所以我一定要考上初中。」他說。

因為母親的娘家在花蓮,所以葉均蔚在花蓮念初中、成績優異直升高中,「高中入學前,我去媽祖廟擲筊,3次媽祖都說我考不上大學,很沮喪啊!」葉均蔚說,不過,從他成長的經驗看起來,葉均蔚「愛面子」,所以「看壞他」,反而是「非常地有激勵效果」。

結果,「因為媽祖看壞他」,葉均蔚苦讀3年,考上清華大學物理系。

物理系念到大三,葉均蔚想,物理系畢業難道要去當物理老師嗎?這時候清華成立台灣第一所材料系,他想自己畢業後可以去中鋼工作,年紀又比同學小1歲,便降轉到材料系。

那時有一位宿舍同學非常熱愛UFO研究,在學校組飛碟研究社,「雖然他太沉迷研究飛碟,被退學了,我卻受到他很大的影響。」

葉均蔚讀了許多飛碟的資料,「很多飛碟的照片是偽造的,我去思考它的動力和飛行方式後,覺得它應該是這樣的。」他指指自己方才畫出的「飛碟圖」,「非常巧合的是,就在我這樣想的時候,竟然公布了一張兒童拍到的照片,確實是我畫的這個形狀!」從此,「製作飛碟所需的材料」,就成了這個少年心中的秘密夢想了。(接續下集)

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

28.9°C

28.9°C