-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

五零年代的大學生有多窮?生病才有脫脂奶粉喝

最近監察院的先生們出巡採訪民瘼。在革命的熔爐成功嶺上,訪問了大專受訓的學生,發現這些國家未來的青年才俊,竟因營養不良引起各種不同的疾病。當然這不是因為軍中伙食太差。冰凍三尺非一日之寒,這些腸胃的慢性病,都是積年累月形成的。追究形成的原因,可能是這些天之驕子在大學求學時代,沒有吸收足夠的熱量所造成的嚴重後果。

不過,大學生吸收不到足夠的熱量,當然不是從今日始。余生也晚,沒有趕上艱苦抗戰時,大學生吸收熱量的時代。但據我的記憶,在我唸大學時吸收的熱量就不多。那個時候,整個社會還停滯在追求溫飽裡,大家都窮,能像牛吃草一樣把肚子填滿,已經心滿意足了,誰還有工夫計算營養與熱量呢。

記得那時候我們的伙食費,一日三餐包括在內,每月是六十塊錢。那時的六十塊錢值現在多少,我算不清楚。不過從和生活很密切的新樂園與公車票核算,六十塊錢最初可以買二十四包新樂園,或一百二十張公車票。所以,這樣的伙食是談不上什麼營養和熱量的。

那時每天的菜單大致是這樣的,早餐是稀飯和一小盆粒可數的油炸花生米,的確可數,因為一盆不會超過二十粒。領了花生米端著去盛稀飯時,花生米在鋁質的盆子裡四處搖散,就像被剛撞散的彈子,在綠絨墊子上四處分散。

中午和晚上倒是吃的乾飯,有兩種常吃的菜不知是誰的食譜。一種是綠豆芽加幾條韭菜,外加幾根油豆腐條。另一味菜是高麗菜煮味噌,還燴了幾顆軟得發漲的魚丸。每餐是一菜一湯,湯就在菜裡,不必另外盛碗。

煮菜的方法也很特別,先起油鍋,就是將幾鋁碗油傾在鍋裡滾沸,然後將沸油取出,再將菜倒在鍋裡煮,菜煮熟了,將沸油淋在菜上一拌,出鍋。所以菜湯的表面飄著一層很厚的油,可是菜裡卻沒有油。

我住的宿舍是兩幢連在一起,兩個宿舍共一個伙房,少說也有四五百人,每餐炒菜的油祇有六七鋁碗,所以每當開飯時,大家都爭著先排隊,這樣可以多撈一點油水。如果伙委的預算控制好,月底就有加菜的機會。所謂加菜也不過是塊肥肉罷了。

我很佩服伙房大師傅的刀法,切得那麼薄,祇比現在用的涮牛肉稍厚一點。煮熟的肉玲瓏透亮,如果夾著不吃,在燈光下煞是好看。餐廳裡也有賣煎蛋的,一塊錢一個,現吃現煎,能有餘錢買個煎蛋,除了算是牙祭,還能滿足自己小小的優越感。

因為四周的同學都在低頭努力加餐,你卻立在油煙滾滾的灶旁,等待一個即將出鍋的煎蛋,那份窮人乍富的驕傲是旁的地方找不到的。

每天餐後,幾次廁所一跑就餓了。所以不論在教室上課,或躺在床上看上舖的床板,心裡想到的全是吃。雖然滿腦子轉的都是吃,但那種吃,也不過是想等有了錢了,到門口吃碗牛肉麵,或者在宿舍旁的那個小露店裡,來盆米粉炒,再切點滷豬頭肉,外加一杯太白酒,已是非常豪華的享受了。

那時的大學生除了極少數的富豪子弟,大部分的同學都是這樣挺過了。有些身體底子比較差的,熬不住就得了病。學校為了照顧這些貧病的學生,特別設立了臨時第五宿舍。搬進這個宿舍的人,可以加特別營養。

所謂特別營養者也,也不過是幾磅脫脂奶粉而已。現在有些才俊都是在那裡泡過病號的。如果那時監察院的先生下來巡視,將會發現有更多的將來國家棟樑,個個面有菜色,很多人患有營養不良症。

這二十多年來,國家的經濟繁榮了,人民的生活水準也普遍提高,大家除了溫飽,還注意到營養。不過不論社會經濟怎樣發展與繁榮,作為社會一分子的大學生,卻是個不事生產的消費者。他們的生活費用多取自家中,所以學生用的錢是有最低消費額的。

因此,不論一個國家經濟怎樣繁榮,學生的生活水準,總是比社會大眾的消費水準低一等。這也是古今中外,把學生列於窮戶之內,稱為窮學生的原因。

但學生雖窮,因為他們都在金色的成長年代,所以,大家都喜歡吃,既窮卻又好吃,我無以名之,祇好稱之為「窮吃」了,沒有誰比大學生更會欣賞吃的情趣了。他們什麼都吃,而且什麼都吃得津津有味,一隻烤白薯,一杯龍眼茶都夠他們享受半天的。

因此,臺大的學生吃出了一個大學口,師大學生吃盛了半條龍泉街。士林是各路人馬的中途站,四方雜處,把那條小街裡的市場吃得熱熱鬧鬧。淡江的學生把淡水媽祖廟前牛肉攤吃出了名。有燈的地方就有路,有大學生的地方就有吃。如果有大學生的地方,連個賣餛飩麵的攤子都沒有,那個地方是座廟,不是個大學。

因為自己好吃,自且對於吃不甚分品級,祇要有得吃總是欣欣然而往,每至一處,總選一二味品嘗,像大學口的鴨腸粉,龍泉街的烤雞腿,士林市場裡的蚵仔麵線,淡水媽祖廟前的牛雜麵,都別有風味。一般說來,這些地方物雖不美,價卻廉,如果省點吃,十多塊錢就可以吃飽了。

同時,在這裡吃另有一種情趣,不必拘禮,招手即來,吃罷抹嘴就走,尤其對於終日站在講臺上面對學生的我來說,終於有了個與學生排排坐的機會。彷彿又回到兒時撿貝殼的沙灘,有尋回失去舊夢的歡欣。

供應大學生的吃,必須有幾個條件,那就是快、多、廉。所謂快,就是在中午放學的時候,他們蜂擁而至,像一群飢餓的蝗蟲,有什麼立等可食的就吃,所以,在學校附近的一些麵店為了時效,事先把碗裡的作料配好,堆在那裡,祇要麵自鍋中撈起就可吃了。

至於多,也就是量多,青年人的食量大,一盤揚州炒飯,一碗中碗的陽春麵,是不能填飽肚子的。炒飯得外加白飯一碗,陽春麵必須加大才勉強過去。不過,祇是快與多而價錢不便宜,大學生還是要考慮的。

學校附近的飲食店深深了解學生的心理,儘量維持快、多、廉的標準,不過要維持這種標準,物就不會太美了,好在大學生的胃納比較強,除了石頭外,什麼都可以消化,對食物的好壞很少挑剔的。

所以店主與顧客之間,相處得還算融洽,我很少聽到他們對這些吃發生抱怨。祇是他們對於學校對門有一家牆掛他們自己養牛照片的咖啡館,一杯咖啡竟要二十多塊,比某些大飯店的價錢還貴,同學們就有被剝削的怨言了。

吃是中國人的文化,但大學生的窮吃卻另有情趣。大學生平日自成一個階層,祇有在他們吃的時候,才真正體會到一粥一飯的來處不易,和他生活的現實社會更接近了。

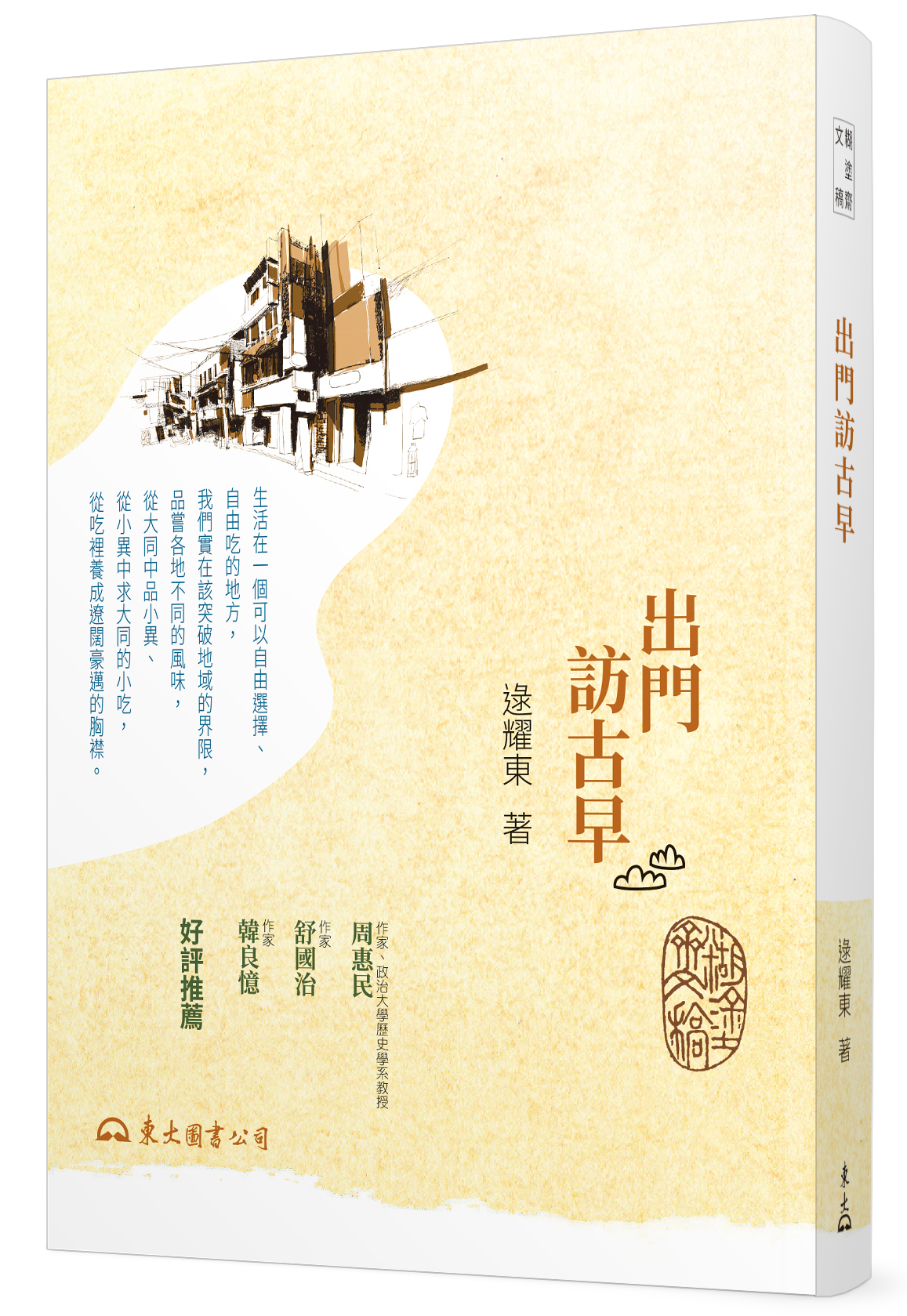

*本文摘自《 出門訪古早 》,三民書局 出版。

【作者簡介】

逯耀東(1933~2006)

生於江蘇豐縣。臺灣大學歷史系、歷史所畢業,並獲頒國家文學博士(歷史學)。曾任臺灣大學、香港中文大學歷史系教授。畢生從事教學與研究工作,特別專注於魏晉史學與近代史學,晚近則傾心於飲食文化的研究,其發表許多談論飲食的隨筆,均膾炙人口,馳名中外。

看更多《上報生活圈》文章

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

26.1°C

26.1°C