-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

金庸《鴛鴦刀》撲朔迷離的身世,真相之鑰是?

現藏於北京國家圖書館的《中國日報》也許有助於破解謎題。《中國日報》是緬甸的華文報紙,連載的《鴛鴦刀》始於1961年3月25日,終於1961年6月18日,前後歷經八十六天,但只有四十一天刊載《鴛鴦刀》小說。

《中國日報》連載的《鴛鴦刀》,有兩個地方值得注意:(1)分三個階段連載,第一階段與第二階段之間相隔二十九天,第二階段與第三階段之間相隔十四天;(2)第一階段連載的內容相當於《武俠與歷史》第三十七期的內容,第二階段連載的內容相當於《武俠與歷史》第三十八至三十九期的內容,而且,也會依照雜誌的做法,在書名「鴛鴦刀」三字下面,標示「中」和「下」。第三階段相當於《武俠與歷史》第四十期的內容,卻沒有標示「尾聲」。

電影《鴛鴦刀》根據小說改編而來,早在電影開始拍攝之前,金庸就已經把小說寫完。如果《中國日報》是首載《鴛鴦刀》的地方,就絕對沒有停載的理由。不是首載,便是轉載了。《中國日報》既然比《明報》更早連載《鴛鴦刀》,文本底稿理應不會來自《明報》,而比《明報》更早的,就只有《武俠與歷史》了。如果真的取自《武俠與歷史》,正好解釋了為什麼《中國日報》會有兩段那麼長的停載時間――正是受《武俠與歷史》脫期所影響。

既然《中國日報》的《鴛鴦刀》取自《武俠與歷史》,那麼《武俠與歷史》第三十七期的出版時間,不會晚於1961年3月21日。當時跨國訊息流通不比今天迅速,雜誌稿件郵寄需時,如果第三十七期在3月21日出版,理應沒有足夠時間讓報社完成相關排印工作。由此看來,第三十七期的出版時間應該更早,有可能是3月1日或3月11日。

《中國日報》第二階段連載的《鴛鴦刀》取自《武俠與歷史》的第三十八、三十九期,也依據雜誌內容標示「中篇」、「下篇」以及回目。第三階段卻有點 「詭異」,包括:(1)回數不同於雜誌,卻與《明報》相同;(2)沒有如雜誌一樣標示「尾聲」。

《中國日報》第二階段最後一天(1961年5月27日)的《鴛鴦刀》(第三三續),回目是「八 母子相逢」,與《武俠與歷史》第三十九期一模一樣。然而,十四天之後,也就是第三階段首日(1961年6月11日)復載《鴛鴦刀》時,第三四續卻包含了兩個回目:「六 母子相逢」與「七 蕭半天是誰」。

十四天前的「母子相逢」明明是第八回,為何十四天之後反而變成了第六回?比較可能的情況是:《中國日報》第三階段《鴛鴦刀》的稿源,並非來自《武俠與歷史》,而是取自《明報》,因為「六 母子相逢」、「七 蕭半天是誰」正是《明報》所用的回數。

唯一的合理解釋是:《中國日報》等了兩個星期,還沒有等到《武俠與歷史》第四十期出版,而這個時候《明報》已經結束整個故事的連載,於是就選擇以《明報》連載的《鴛鴦刀》為底本,繼續連載下去。既然文字以《明報》為底本,回目與回數也自然依據《明報》的。也因此,《中國日報》第三階段的連載,並沒有在書名「鴛鴦刀」三字下方加上「尾聲」二字,因為《明報》上的《鴛鴦刀》根本沒有這兩個字。

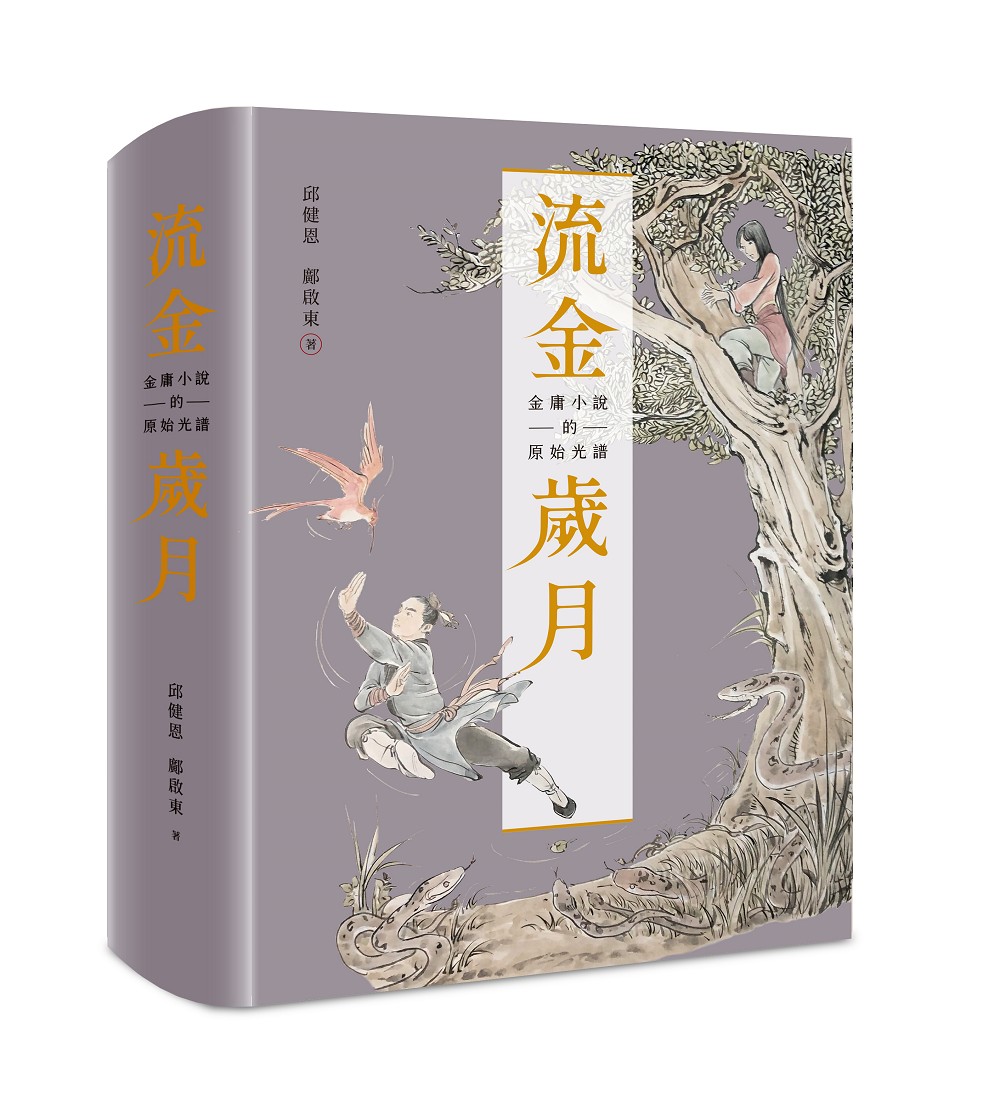

*本文摘自《流金歲月:金庸小說的原始光譜》,遠流出版公司 出版。

【作者簡介】

邱健恩

畢業於台灣大學中國文學系,後獲香港浸會大學哲學碩士,蘇州大學文學博士。任教於香港專上院校,歷任講師、高級講師、助理教授,以文獻學、語言學、流行文學為研究方向,近年專事研究金庸小說的文本和文創現象。

曾於 2009 年舉辦「金庸小說版本展」,展出逾300件舊版金庸小說文獻,是華人地區首創。2010 年,發表〈自力在輪迴——尋找金庸小說經典化的原始光譜〉,根據多年收藏的舊版小說,釐清金庸小說從連載到單行本的文獻系統與相關問題。2013-2023 年間,曾多次獲香港文化博物館委任為特約研究員,並為籌建「金庸館」借出逾 1800 件藏品。

著有:《漫筆金心──金庸小說漫畫大系》、《何以金庸:金學入門六大派》。

鄺啟東

畢業於香港柏立基教育學院,現為退休教師。

自詡是一名金迷,緣起於四十年前閱讀第一部金庸小說《連城訣》,自此遍讀其他,反覆重溫。二十年前,開始收藏不同版本的金庸作品,延展到舊版的書本版、報章及雜誌,以冊數(份數)計,至今已收藏逾二千三百冊(份)。由於收藏數量日多,對金庸舊版的版本系統逐漸梳理出脈絡,樂於和廣大金迷分享。

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

29.0°C

29.0°C