-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

女人和少年哪個比較「香」 曾是中國男性文人爭論的焦點

無論是先天(自然)決定的還是後天(文化)獲得的,對女性或少年顯著的性傾向被認為是主觀的品味問題,就其本身而論,它在根本上是無可爭議的。相應地,在性鑑賞的修辭裡,關於各種競爭性要素的優點,大體上是在尊重任何偏好、狂熱或幻想之正當性的前提下進行評價的。在這種鑑賞模式下,它的目標是清晰地表明支持其中一種或另一種,而未必是一種對另一種確立客觀的優勢。

十七世紀張潮的筆記體小說《幽夢影》裡有一段對話,有人認為女人比男人更美,雄鳥比雌鳥更美,但在長著四條腿的動物中則沒有這種區別,對此,其中一位對話者表示反對,堅持認為男人可以比女人更美麗,其他人認為這是一種極端的觀點。結果,這場對話以擱置分歧宣告結束。

小說裡的某些重要評注也採用同樣的鑑賞語氣。在《姑妄言》裡,有位僕人自從還是小男孩時,就是男主人的「家童」,但他發現了異性戀的性,並且更加喜歡,對此,評論者議論道:「好男風者則非此想。」由於性吸引被理解為一種主觀的品味,因此鑑賞者之間可能沒完沒了地為這兩種不同類型的美進行爭辯,而且經常沒有定論,因為他們的對手不會改變立場,也別指望他們自己改變觀點。

這種事情沒有客觀的答案,它完全取決於一個人的自然傾向以及與性有關的知識。偶爾,鑑賞者也會明確地表達立場,確證究竟是與女人發生性關係還是與男人發生性關係更具有優越性。因此,之前我們提到凌濛初確立了一種階序性,它賦予異性戀以特權,然而另一方面,我們在其他地方發現,有的觀點則稱讚少年的自然之美勝過女人的矯飾之美。

對愉悅的追捧以及相關的知識,選擇性地需要女性在某些時候被少年取代,《別有香》裡一則故事的前言表明了這一點,它斷言無論女人的愛有多麼甜蜜,終將產生對少年的激情。這種觀點認為,少年是慾望的對象,根據性慾的序列觀,一旦異性戀慾望發生枯竭,對少年的慾望就會出現。

就這個故事本身而言,它講述了一個男人痴迷於鄰居家的兒子,為了吸引他,這個男人招了一位妓女作為誘餌,為了消除後者的疑慮,他說「人各有喜」,妓女聽了之後不禁笑出聲來,打消了最初的不情願。如同前文引述的文獻一樣,我們在此同樣看到了這樣一種傾向,即由於性慾之主觀特性的緣故,故而懸置判定哪一種美和性態具有客觀上的優越性。

帝國晚期的文獻經常採用烹飪和植物的隱喻,表明將性吸引看作如同「味道」和「氣味」那樣的感官體驗,而性本身則被視為「味」或「香」的一種類型。一個常用的隱喻性對比是「家食/家常飯」和「野菜/野味」,它們分別表示與女性和男性發生性關係。

在探討食物以及「野味」、「家味」的相對價值時,李漁評論道:如若論「肥」,前者不如後者,而如若論「香」,則後者不如前者。李漁在分享他的鑑賞智慧時,很可能是在把玩這些術語在性方面的細微差異,在小說《肉蒲團》裡,我們發現他是這麼說的(這次明確是在性的背景下):「家雞味淡,不如野鶩新鮮。」

後半句實際上說的是通姦的吸引力,因為這裡的「野鶩」是指男人妻妾之外的女人,而不是男人。然而,它卻強烈地表明,前半句的表述也隱含著性意義。倘若確實如此,那麼這種讚美之詞的重要性在於,它沒有認為哪一種肉是絕對好的,每一種肉都有它自身的優缺點。這再次符合了鑑賞的方法,在關於性愉悅的問題上,它完全是自然產生的品味和/或後天獲得的專門知識。

在《姑妄言》裡有一場關於「男色一道」的對話,有人認為女人也有肛門,它的「味」應該跟男人的一樣,而其痴迷於少年的朋友卻詭辯道,雖然「香」可能一樣,但是「趣」卻不同。關於性態的植物隱喻也被廣泛使用,「花」是用來表示感官美的標準方式,「後庭花」更是明確指肛門。雞姦通常被形容為「別有香」,在《姑妄言》的一個段落裡,有位妓女偏好雞姦,她的綽號正是「別有香」。

在李漁的《無聲戲》裡,被男人喜歡而遭女人痛恨的主角寫了一首讚美詩,稱頌男色一道,它褒揚少年的純潔,同時又沒有女人的矯揉造作。當別人對此提出批評時,他回應道:「不好此者,以為不潔。那好此道的,聞來別有一種異香,嘗來也有一種異味。」

從不同尋常、非凡和稀有的意義上而言,與少年發生性關係別具一番「異香」,因而,在李漁《十二樓》裡的一則同性戀故事裡,「異香」——它的字面意思是指古玩店裡賣的香,店主也會跟他們俊俏的店員上床—也暗指同性戀樂趣本身。有時候,也可能反諷性地使用這種對應關係。

例如,在十八世紀的小說《野叟曝言》裡,有位朋友告訴故事的主角,在福建,與少年發生性關係被視為「家常茶飯」,暗示著在那裡,異性戀被視為「野味」。在前文已經提到的凌濛初的小說中,也暗示過這種顛倒,它將寺院裡的同性戀稱為「家食」,也就是說,作為主要的性。

值得注意的是,在不同類型的評價中,這兩種要素之間從來不是相互排斥的,它們總是以相對的關係結構的形式共存著——家食對應於野味,寺院對應於世俗世界;福建則對應於中國其他地方。其推論是,沒有一個地方的人們只喜歡吃家禽而不食野味,反之亦然—也就是說,到處都在實踐同性戀,只是在寺院裡或在福建,它成為了規範,而不再僅是例外。

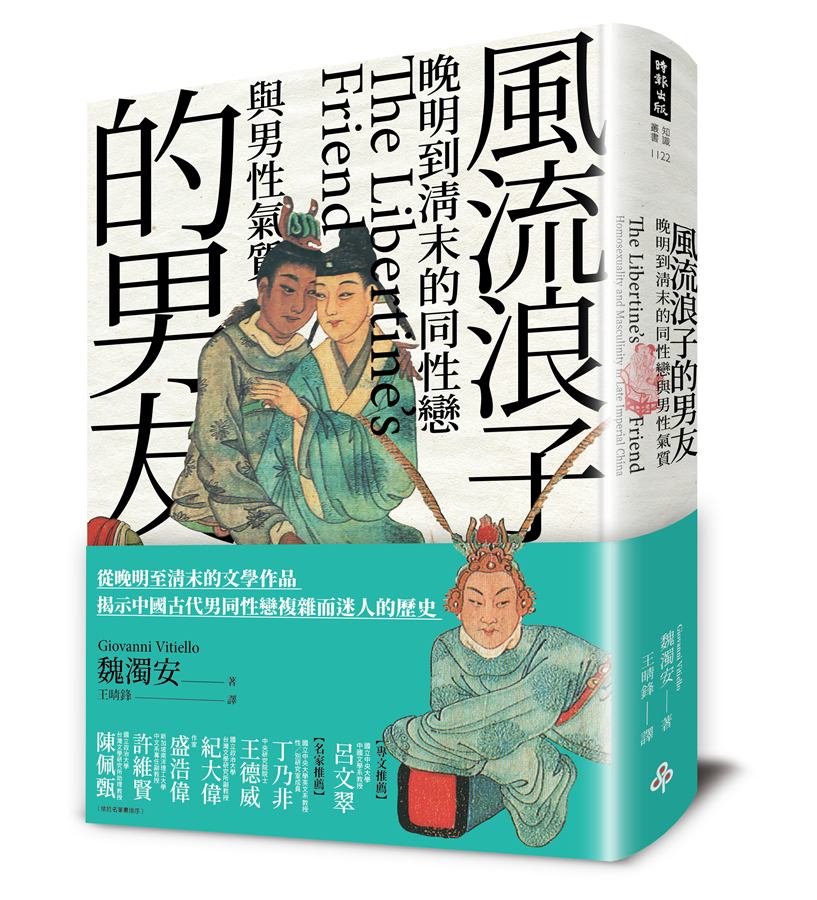

*本文摘自《風流浪子的男友:晚明到清末的同性戀與男性氣質》,時報出版。

【作者簡介】

魏濁安(Giovanni Vitiello)

義大利那不勒斯東方大學中國語言文學教授。他在美國加州大學柏克萊分校獲得博士學位,並於荷蘭萊頓國際亞洲研究所從事博士後研究。1999年至2013年任教於夏威夷大學馬諾阿分校,教授前現代中國文學。他的研究專注於中華帝國晚期的小說和性史,並得到歐洲研究委員會(ERC)和美國學術團體聯合會(ACLS)等機構的支持。

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

26.7°C

26.7°C