-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

宋朝製茶文獻百百款 但其實他們喝的茶只有一種?

現代製茶工藝有「萎凋」和「發酵」兩個環節。

把新鮮茶葉均勻攤開,適度攪拌,讓陽光或空氣帶走一部分水分,使葉片從脆硬變得柔軟,消減其青草氣,激發其茶香味,此之謂「萎凋」。

萎凋過後,繼續攪拌,使多酚類物質在.的作用下生成茶黃素和茶紅素類的成分,改變茶葉的色澤和風味,此之謂「發酵」。

按照萎凋和發酵的程度,我們可以給茶貼上綠茶、紅茶、黃茶、白茶、黑茶、青茶等標籤。

綠茶是不發酵茶,例如西湖的龍井、信陽的毛尖、日本的煎茶、臺灣三峽的碧螺春。

紅茶是全發酵茶,例如安徽的祁紅、河南的信陽紅、福建的金駿眉、四川的馬邊功夫、印度的大吉嶺紅茶。

青茶是半發酵茶,例如岩茶、鐵觀音、廣東潮州的鳳凰單樅、四川蒙頂的羅漢沉香、臺灣南投的凍頂烏龍。

黑茶是後發酵茶,例如雲南的普洱、陝西的茯茶、湖南的安化黑茶。

白茶和綠茶同屬於不發酵茶,但是做白茶需要長時間萎凋,在萎凋過程中存在著輕度發酵,所以有時候我們又叫它「輕發酵茶」。

黃茶不需要進行專門的發酵和萎凋,生產工藝和綠茶更加相似,但是它比綠茶多出來一道「悶黃」的工序:將殺青和揉撚後的茶葉用紙包好或者堆積起來,蓋上溼布,促使茶坯在水熱作用下進行非.性的自動氧化。悶黃的時候自然也有發酵現象,所以黃茶也可以歸類到「輕發酵茶」或者「微發酵茶」的行列。

按照上述分類,我覺得宋茶只能是綠茶大家族當中的一員。為什麼?第一,宋茶生產沒有發酵環節;第二,宋茶也不需要經過萎凋。一不萎凋,二不發酵,這樣的茶當然屬於綠茶。

有的朋友可能會問:你怎麼就敢斷定宋朝製茶沒有萎凋和發酵環節呢?

答案很簡單:現今存世所有涉及製茶工藝的宋朝文獻,都沒有提到萎凋和發酵。相反的,像《大觀茶論》、《北苑別錄》、《宣和北苑貢茶錄》、《吃茶養生錄》、《苕溪漁隱叢話》這些記載宋茶工藝的文獻,倒一再強調製作宋茶要「朝採即蒸」、「即蒸即焙」、「使黃經宿,香味俱失」,意思就是當天採摘、當天殺青、當天烘焙、當天包裝,一天之內就要把新鮮茶葉變成可以出廠的成品茶,如果等到第二天才能做成,就會損失一部分茶香。按照這樣的製茶速度,茶葉不可能萎凋和發酵,最後出爐的成品茶只能是綠茶。

研讀過宋朝茶典的朋友可能還會提出質疑:宋徽宗《大觀茶論》明確提到大宋貢茶中有一款非常高級的「白茶」,難道不是表明宋朝就有白茶了嗎?你怎麼說宋朝只有綠茶呢?

我必須向大家說明,宋徽宗筆下的「白茶」絕對不是現在的白茶。現在的白茶是一種輕微發酵茶,不蒸不炒,自然萎凋,晾晒至七、八成乾,再用文火慢慢烘焙即成。目前可供加工白茶的茶樹品種很多,如泉城紅、泉城綠、福鼎大白、福鼎大毫、政和大白、福安大白等品種,其鮮葉均可做成白茶。而宋徽宗筆下的白茶卻是透過蒸青、壓黃、搗黃、過黃等獨特工藝製造的一款極品貢茶,其生產過程中根本沒有萎凋程序,和現在的白茶毫無共同之處。

在宋朝,可供製作白茶的茶樹是非常稀少的,據宋茶文獻《北苑拾遺》記載,全國適合做白茶的茶樹僅有六棵,葉片平直,呈半透明狀,而且不能人工培植,所以茶農將這種茶樹當成祥瑞來敬拜。

由此可見,無論是加工方法,還是茶樹品種,宋朝白茶都和現在的白茶完全不同概念。大家讀了這本書以後,如果再看到市面上某款白茶吹噓是來自宋朝或者更為久遠的朝代時,一定不要相信,因為宋朝白茶僅僅是湊巧被宋朝人叫做「白茶」而已,它其實是綠茶,一款特別稀缺、特別名貴的綠茶。

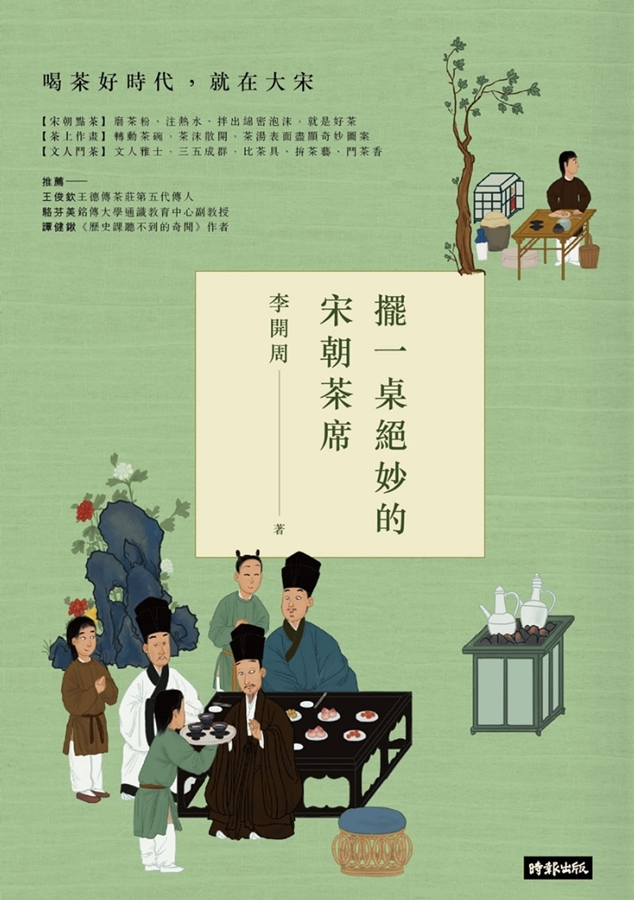

*本文摘自《擺一桌絕妙的宋朝茶席》,時報出版。

【作者簡介】

李開周

1980年生,河南開封人,青年學者,《南方都市報》專欄作家,曾在《新京報》、《中國經營報》、《世界新聞報》、《羊城晚報》、《中國烹飪》和《萬科周刊》等媒體開設專欄。

著有《過一個歡樂的宋朝新年》、《吃一場有趣的宋朝飯局》、《歷史課本聞不到的銅臭味》、《民國房地產戰爭》等。

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

28.4°C

28.4°C