-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

日本人心中的「慈父」麥克阿瑟為何跌下神壇?戰後的過度崇拜「解放者」情結

第二次世界大戰結束後,長達六年半的日本佔領堪稱史上最成功的佔領。於佔領期間,重新打造日本骨架的各種改革若無麥克阿瑟(Douglas MacArthur)這位個性鮮明的領導者絕對無法成功,因此日本人感謝這位「解放者」,也尊他為「慈父」。與統治者一同擁抱戰敗的屈辱,讓日本的戰後社會重新開始運作。

從「寬容」的敵將身上深刻體會到民主主義

儘管來吧,尼米茲、麥克阿瑟

敢來的話,就讓你們墜入地獄

這是一九四四年(昭和十九年)十二月撰寫的軍歌〈比島決戰之歌〉(比島決戦の歌,作詞:西條八十、作曲:古關裕而)的一小段。戰事即將告終,美日兩軍於菲律賓對戰之際,這首對太平洋戰區美國海陸軍總司令充滿敵意的歌曲,透過廣播播放。

大約是九個月後的一九四五年八月三十日,這位「可憎可恨的敵將」以佔領日本最高司令官之姿飛抵神奈川縣厚木機場。他沒配備任何武器,只戴著太陽眼鏡與叨著菸斗。站在「巴丹號」懸梯上傲然俯視周圍的他,完全就是一副統治者的模樣。

雖然日本已宣布投降,但關東平野仍有約三十萬名全副武裝的日軍待命。「這實在是勇氣超乎常人的行為。(省略)佔領軍總司令居然敢以這副姿態飛抵大批軍隊尚未解除武裝的敵陣,可真是空前絕後的新聞。不過,這就是麥克阿瑟的作風」(袖井林二郎《麥克阿瑟的兩千天》〔マッカーサーの二千日〕)。

據說麥克阿瑟認為「高傲的態度反而能讓亞洲人感佩,所以才刻意營造這種印象」(Sydney Mayer, MacArthur in Japan)。

「麥克阿瑟認為『東洋的精神』常淪於『對勝方的諂媚』,所以他思考的問題是民主主義能否於日本紮根,自己的言行能否讓日本人信服,而事實上大部分日本人的反應也是最高司令官是偉大的,所以民主主義也很偉大」(John W. Dower, Embracing Defeat)。

佔領軍進駐後,麥克阿瑟毫不諱言地說「戰敗的日本淪為四等國」,「四等國」一詞也成為意志消沉的日本人口中的流行語。

不過,麥克阿瑟同時扮演「暴跳如雷的大叔」與「和藹慈悲的父親」這兩種角色。一九四五年九月二日,麥克阿瑟在東京灣的密蘇里號(Missouri)戰艦接受日本投降簽字儀式時發表「自由、寬容、正義」是他的願望,也是全人類的希望。

在一旁見證簽字儀式的外交官加瀨俊一對這番演講深表同意,也提到「這是直擊內心的演講,是多麼壯志豪雲的理想啊。(省略)原以為將被徹底羞辱的我真的難以置信,心中只有感動兩字可言」(《前往密蘇里號的路》〔ミズリー号への道程〕)。

於戰時被「一旦戰敗,男人將淪為奴隸,女人將被迫賣淫」的話術洗腦、每日過得戰戰兢兢的日本人,對於佔領軍居然如此「寬宏大量」非常震驚。

作家司馬遼太郎提到「日本民族是被掛著參謀肩章的軍方佔領。(省略)戰後,美軍雖然一如預期地進駐,卻是略嫌軟弱的佔領,反觀之前軍方的佔領才真的嚴苛。(省略)觀察戰後的社會才發現,這才是日本人過去擁有的平和生活與社會吧」(《戰爭與國土.司馬遼太郎對話選集6》〔戦争と国土 司馬遼太郎対話集6〕)。

麥克阿瑟下令推動五大改革(女性解放、勞工團結權的保障、教育的民主化、祕密警察的廢止、經濟的民主化),間接推動了婦女參政權、工會成立與農地改革。

「實質上,我對日本國民擁有無邊的權力」(《麥克阿瑟回憶錄》),所以這些雖然都是可行的改革,卻不是出自我手,而是日本人自己於戰前要求的改革。或許有點急躁,日本人最初並未發現麥克阿瑟是頑強的反共主義者。

路透社駐日記者大衛.康德(David W. Conde)聲稱「剛愎自用、傲慢的麥克阿瑟不可能是自由民主的改革者」,也提到「羅斯福政權已備好積極的改革政策,為日本的政治、軍事、經濟以及各方面的變革還有民主政治畫下藍圖」(《朝日Journal》〔朝日ジャーナル〕一九六五年八月十五日號)。

知名記者約翰.根室(John Gunther)曾寫下「這股無盡的狂妄自大正是自信、吸引力的來源,也是令部下以死效忠的能力,更是他最為實用的個性」(自Procession 節錄)。

日本人也因麥克阿瑟的魅力而自動「以死效忠」

信件高達五十萬封,卻因「十二歲」的言論幻滅足以解釋「對勝方的諂媚」的代表之一就是作家久米正雄的〈日本米州論〉(一九五O年〔昭和二十五年〕)。久米曾寫下「日本與其透過談和獨立,不如被美利堅合眾國合併,成為美國的第四十九州,才能獲得真正的幸福」。

雖然久米是十分極端的例子,但向麥克阿瑟示好的例子多不勝數,例如以麥克阿瑟元帥盃命名的網球比賽、桌球比賽,或是來自全國各地的感謝狀以及讚揚麥克阿瑟的書籍。

「現在想來更覺得是因為這個人成為總司令,所以美國才獲勝,而這樣偉大的人物是管理日本的最高總司令之後,日本的未來將會何等幸福呢?」(山崎一芳《麥克阿瑟元帥》〔マッカーサー元帥〕,一九四五年十二月)。

在日本被佔領之後堪稱最為獨特的現象就是日本國民寄給麥克阿瑟的信件。根據一九四五年(昭和二十年)十月下旬的新聞報導,從佔領之後寄出的信件約有一百封。

直到最後,寫給麥克阿瑟的信件激增至多不勝數的五十幾萬封,佔領軍將這些信件交由情報翻譯與分析部隊(ATIS)解讀,再將較重要的信件譯成英文,麥克阿瑟本身也讀了不少封信。

其中約有三千五百封收藏於美國維吉尼亞州諾福克(Virginia, Norfolk)的麥克阿瑟紀念館,在八○年代,經過政治學家袖井林二郎的調查後,得知信件多為下列內容。

▼讚揚勝者

「謹啟.向麥克阿瑟元帥高呼三次萬歲」、「日本成為美國的屬國」、「請徹底拯救可悲的日本」。

▼與天皇有關的內容

「天皇陛下是我們日本人的生命」、「請不要將天皇陛下送上法庭」。

▼期待麥克阿瑟是位「溫柔的父親」

「希望成為麥克阿瑟夫人的家政婦」、「想為元帥生孩子」。

▼贈送禮物的申請

贈送梨子、蘋果、松茸、麻糬這些食物與皮毛、太刀、肖像畫的申請之外,甚至有人希望為麥克阿瑟立銅像或是提供土地給麥克阿瑟。

也有希望「美軍能半永久駐紮」的「建言」。

過去被當成聯合國最高司令官總司令部(GHQ)使用的第一生命館(現為第一生命日比谷總公司)的六樓仍保留麥克阿瑟當時辦公的模樣。胡桃木牆壁、地毯、桌子、椅子都還是當時的樣子。桌子沒有抽屜,桌面也沒有堆文件。

麥克阿瑟駐紮日本之際,沒有一天不辦公。據說會如此忙碌,是因為待在這間房間讀信,這些信件可了解日本人的情緒,也是擬訂佔領政策的重要資料,信中的讚美之詞也能滿足麥克阿瑟的虛榮心。

佔領期間,每年元旦報紙頭版都會刊載以「致日本國民」為題的文章,內容是麥克阿瑟寫給日本人的新年賀詞,也如同是寫給日本人的教諭。到了麥克阿瑟一月二十六日的生日,還刊載了附有照片的報導,簡直就將麥克阿瑟尊為天皇。

其「在位」直至被杜魯門總統突然解職的一九五一年(昭和二十六年)四月十一日。日本人驚覺「居然有比麥克阿瑟還要偉大的人」,也才知道民主主義是文人領軍制度。麥克阿瑟於四月十六日匆促離日。日方則打算以「偉大的父親」這個名義,將麥克阿瑟視為終身的「榮譽國民」,以及替他建造紀念館。

不過,麥克阿瑟在同年五月五日美國議會的軍事外交聯合委員會提到「日本人的現代文明基準就像是十二歲的少年」之後,惹怒了日本政府,原本規劃的一切也都煙消雲散。雖然麥克阿瑟沒有嘲笑日本人的意圖,但日本人對麥克阿瑟的「愛戴之情」卻在瞬間化為烏有。

建造大於自由女神像的銅像

儘管麥克阿瑟對戰後的日本造成深刻的影響,卻因「十二歲少年」的這番發言,導致日本國內幾乎看不見紀念麥克阿瑟的設施或是紀念碑。原本打算為麥克阿瑟建造紀念館,也曾計畫在東京灣建造「麥克阿瑟燈塔」,以及在濱離宮境內建造與紐約自由女神像同樣大小的銅像,最後都未能實現。

少數的「紀念物」包含美軍厚木基地的銅像,和歌山縣美里町泉福寺的「麥克阿瑟元帥顯彰碑」(一九六七年〔昭和四十二年〕建立),以及一九四九年(昭和二十四年)的半身像復刻版。目前這個復刻版是於第一生命日比谷總公司的麥克阿瑟紀念室展示。

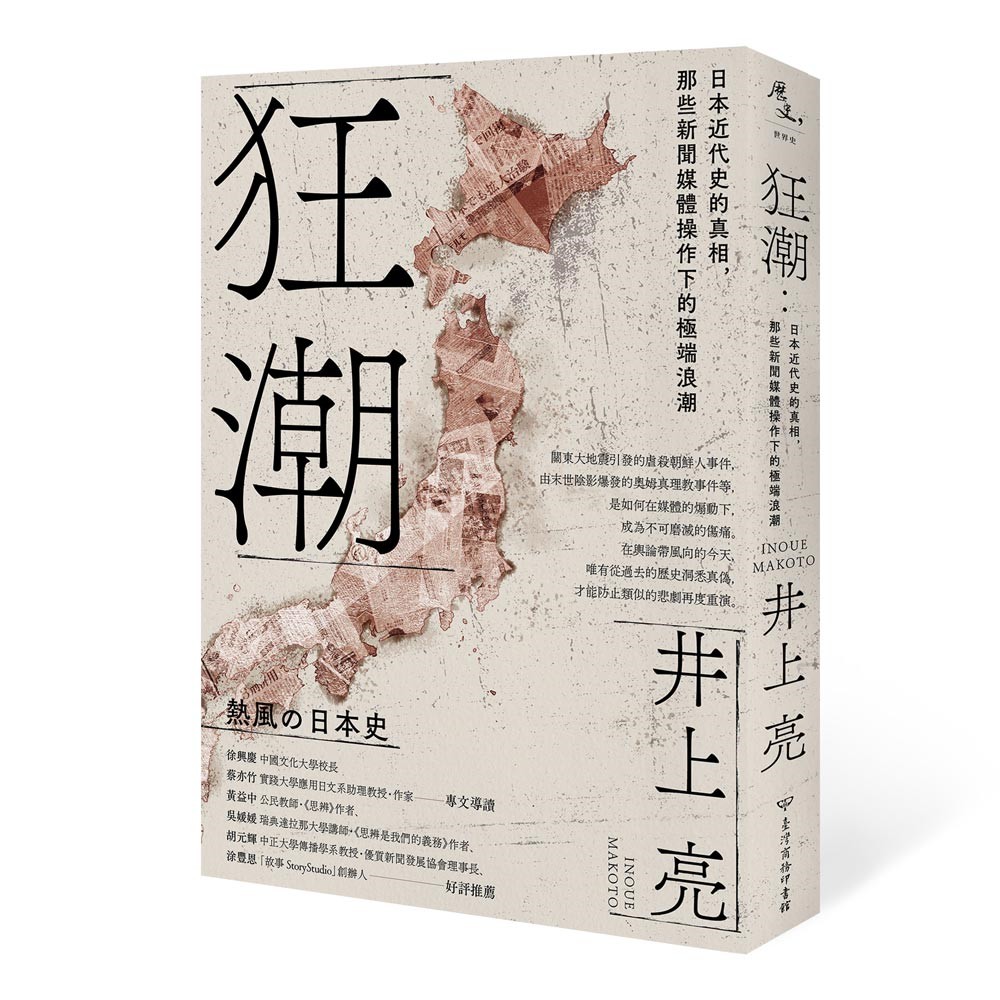

*本文摘自《 狂潮:日本近代史的真相,那些新聞媒體操作下的極端浪潮 》,臺灣商務印書館 出版。

【作者簡介】

井上亮

一九六一年生。一九八六年為日本經濟新聞社記者,於東京、大阪的社會部負責警視廳、大阪府警、法務省等新聞事務。現任同社社會部編輯委員(宮內廳擔當)。二六年報導原宮內廳長官的「富田備忘錄」榮獲該年度新聞協會賞。著有:《非常時とジャーナリズム》、《焦土からの再生──戦災復興はいかに成し得たか》、《天皇と葬儀 日本人の死生観》等。

【譯者簡介】

許郁文

輔仁大學影像傳播學系畢業。

因對日文有興趣,於東吳日語教育研究所取得碩士學位。

曾擔任日商多媒體編輯、雜誌日文採訪記者,現職為專職譯者。

看更多《上報生活圈》文章

【延伸閱讀】

● 昭和時代以美軍為對象的私娼有4萬人之多 其中竟然又分為這幾類!

● 曾以「賣春立國」的娼妓輸出國日本 還有比娼妓更悲慘的紡織廠女工

● 日本明治時代的歐化狂熱!日本人應該仿效家畜品種改良與西方人雜婚?

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

29.0°C

29.0°C