-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

中國歷史上只有這兩次!朱元璋跟蔣介石為什麼能夠「北伐」成功?

到上一章為止,我們對中國歷史上大的地理方位作了一個梳理,最後這兩章,舉幾個例子來說明它們的作用,這樣大家印象會更深刻,也更好理解。先說兩次北伐吧!一是朱元璋反擊蒙元,二是國民革命軍北伐統一中國。

我們對朱元璋的第一印象是沒文化、窮苦人出身,從小沒讀過什麼書,但在軍事上,朱元璋絕對是個天才。朱元璋反抗蒙元的第一步,是先取得南京,建立江南政權,但這個時候,朱元璋僅僅占據江蘇一帶。第二步,朱元璋就開始對原先一同抗元的兄弟們下手了,他先消滅陳友諒,取得湖廣、江西;然後消滅張士誠和方國珍,占有浙江一帶。這樣,從江南到荊襄的整個南方地區都在朱元璋的掌控之下了。在占據了中國的半壁江山之後,下一步,朱元璋的目標就是北方的元帝國。

至於怎麼滅掉元朝,在當時有兩種方案,其中一種就是常遇春提出的長驅直入、直搗元大都(北京)的主張。朱元璋經過深思熟慮,認為這種方案太冒進,從江南穿過山東和中原,深入河北,風險太大。元朝在大都經營百年,城池堅固,一旦不能速取,孤軍深入,補給也幾乎不可能,駐守中原、山東和河北的元軍必然會切斷明軍的後路,到時候進退兩難,後果不堪設想。所以朱元璋沒有採取這種冒進的方法,而是採取穩紮穩打的方式:

中原四面都連接著元朝的地盤,不好打。而山東只有西邊和中原相連,所以就先打山東,再取中原。這樣一來,函谷關以東、黃河以南就都屬於朱元璋的了。按道理,在占據山東和中原後,朱元璋該北渡黃河,直逼北京了。但他沒有,他沒有忘掉關中這個地方,如果此時朱元璋冒然北上,關中的元軍就會東出潼關抄他的後路。所以朱元璋沒有急著北上,而是在平定中原之後,去搶占潼關。在占據了潼關後,派重兵把守,把關中的元軍堵死在裡面,然後麾師北上,一舉攻下大都。這時候元朝大勢已去,只能退守大漠。最後朱元璋在占領大都之後,才開始向西,逐步收復山西、關中以及隴右,統一了全國。

第二次北伐,在民國時期。這時嶺南已經開發出來了,特別是廣州沿海一帶,在鴉片戰爭以後,做為港口城市逐漸發展起來了。所以這一次北伐的大本營在廣東。

辛亥革命後,革命黨在南京成立了民國政府。但民國政府實際統治範圍很小,僅限於江蘇一帶,其他各個地方都是打著反清的旗號形成了事實上的獨立。最主要的是袁世凱領導的北洋掌控著清政府的實際大權,如果袁世凱支持清政府,革命黨的前景堪憂;如果袁世凱倒向革命,那清政府就毫無還手之力。經過一番交涉後,孫中山讓出了大總統的位置,袁世凱逼清帝遜位,於是滿清王朝就這樣亡了,袁世凱站到了革命的一邊。

但這只是一時的,或者說是表面的,做為舊式官僚出身的袁世凱並不懂什麼叫革命,更不懂什麼叫共和,他已經習慣了官僚政治搞權謀那一套,於是收買議員,操縱國會,最終把自己搞成了終身總統。這還不滿足,在一幫馬屁精的鼓動下,袁世凱最終稱帝。當然是君主立憲的皇帝,不是傳統君權至上的皇帝,但誰知道這是不是終點呢?於是全國一片討伐聲。袁世凱在一片討伐聲中病死,手下的北洋軍閥分裂成直系和皖系。其他各地方軍閥也在這個時候相繼形成。各路軍閥為爭奪地盤,擴充實力,連年混戰,民不聊生,中國又進入亂世。

要結束亂世,人們只能指望革命黨了。這個時候孫中山已經死了,革命党也改組成了國民黨。於是國民黨在廣州成立了國民政府,並以黃埔軍校為基礎組建了國民革命軍。在全國的一片呼聲中,國民革命軍經過一番準備,就準備北進中原、統一全國。當時的形式是:國民黨占據嶺南,孫傳芳占據江東和兩淮,吳佩孚占據荊襄、河南、河北,張作霖占據東北、平津和山東,還有西北的馮玉祥和山西的閻錫山也各據一方。

國民革命軍從嶺南北上,第一個目標肯定是占據荊襄地區,然後順江而下控制江東;在控制整個長江中下游以後再圖謀中原。荊襄地區是吳佩孚的地盤,江東是孫傳芳的地盤,國民革命軍如果同時和兩路軍閥作戰,成功的可能性極小。所以國民革命軍最先採取的策略是,利用各軍閥之間的矛盾,打擊吳佩孚,穩住孫傳芳。而這個時候呢,掌控著北京政府的張作霖也希望利用北伐軍的力量削弱吳佩孚的實力,江東的孫傳芳也樂得坐山觀虎鬥,保持中立。更難得的是,吳佩孚的主力去西北攻打馮玉祥了,長江沿線兵力空虛。國民革命軍瞅準時機,毅然北上。

三個月後,國民革命軍經過汀泗橋戰役、賀勝橋戰役、武昌戰役席捲湖廣,占領了湖南全部、湖北大部。這個時候孫傳芳坐不住了,一看形式不妙,忙從蘇、浙、皖調兵進入江西,進攻湖南。國民革命軍一看正好,也省得再假惺惺地哄著你玩了,反正荊襄已經拿下,和廣東連成一片,幹硊撕破臉,順江而下進攻江南。

從1926年8月,到第二年3月,歷時半年多,國民革命軍基本拿下了江南和兩淮。這樣,整個中國的南方地區都在國民革命軍的控制下,形式一片大好,眼看馬上就可以挺進中原、勝利在望了。但恰好在這個時候,革命軍內部出了問題,這就是寧漢分裂。寧漢分裂的大致的過程是:北伐初始,國共合作,到了武漢,革命黨就把政府遷到了武漢(因為武漢是辛亥革命的首發地,寧是南京,漢就是武漢);在占領整個長江中下游之後,蔣介石開始清黨,把共產黨和國民黨的左派清理出了革命軍的隊伍,並在南京另立了一個國民政府。寧漢分裂後,北伐大業只能暫停了。

最後,汪精衛掌控的武漢國民政府也和共產黨決裂,遷都到南京,與南京國民政府合二為一,這就是寧漢合流。與此同時,被排擠出革命隊伍的共產黨在南昌發動起義,組建了自己的軍隊,開始了國共對抗的道路。

寧漢合流後,蔣介石繼續擔任北伐軍的總司令,革命軍繼續北上,占領了河南。這個時候,西北的馮玉祥宣布加入革命軍,山西的閻錫山也宣布加入革命軍,兩人都接受蔣介石的指揮。蔣介石在徐州誓師,北伐軍發起全線總攻,緊接著占領了山東。這個時候的北伐軍已經對北京形成了合圍之勢。張作霖一看情況不妙,倉皇退出北京,想回到東北老家,結果在到達瀋陽附近的皇姑屯時,被日本關東軍給炸死了。北伐軍順利地進入了北京。半年後,張作霖的兒子張學良在東北通電易幟,宣布效忠南京中央政府,北伐至此大獲成功。

說完兩次北伐之後,我們再來說一說為什麼在中國的歷史上,大多數時候都是北方統一南方,只有這兩次是南方統一北方。

先說地理上的因素。如果理解我講的各個地理單元的特點你就會明白,在中國歷史上,北方是以中原為核心,南方是以江南為大本營。如果發生南北戰爭,北方占有絕對的地理優勢。我們知道,南北雙方的爭奪焦點主要有兩個,一個是襄陽,一個是江淮。中原地處平原,在這兩點之間奔走來往很便捷,距離近,都是平原,北方又多以騎兵為主,歷來打仗,都不是只攻一點,聲東擊西是常用的方法。而南方呢,要在這兩點之間互相支應就困難得多,從江南到江淮還好說,有運河相連,運兵運糧都容易,但從南京到襄陽就非常不便了,先逆長江而上,再逆漢水而上,行船困難不說,路途又遠。兩邊一旦打起來,北方可以聲東擊西,南方就疲於奔命,時間一長,南方消耗不起,只能以失敗告終。所以中國歷史上「王師北定中原日」的例子很少看到。

但也有例外,那就是這兩次北伐。兩次北伐都發生在宋朝以後,這個不是偶然的現象,正是宋朝以後,南方不僅在經濟上超過了北方,最關鍵的是江南已經成為中國的文化中心。打仗不光是靠經濟、軍事這些硬實力,還要靠文化這一軟實力。宋朝以後,在中國人的心中,江南是中華文化的代表,江南政權自然就代表著正統。

這是文化因素,還有一個是軍事因素。

歷來北方都是以騎兵制勝,但是在元朝的時候,蒙古人把馬場開到了全國各地,於是南方也產馬,也有了騎兵,北方在兵種上就不再具備優勢了,這是第一次北伐。第二次北伐,已經到了熱兵器時代,雙方在兵種上也是旗鼓相當。所以兩次北伐之時,雖然北方仍具有地理上的優勢,但在文化和經濟上已經落後於南方,北伐才有成功的可能。

我們可以總結一下,從宋朝以後,一直到第二次北伐,南北雙方各勝了兩次:北方是蒙古人和滿族人各入主中原一次,南方是朱元璋北伐成功一次,國民革命軍北伐成功一次。如果把後來的抗日戰爭和國共內戰也算在內的話,也是南北各勝一次。所以說,在宋朝以前,北方占盡地理、文化、經濟方面的優勢,南方不是對手;但在宋朝以後,南北雙已經不分伯仲了。

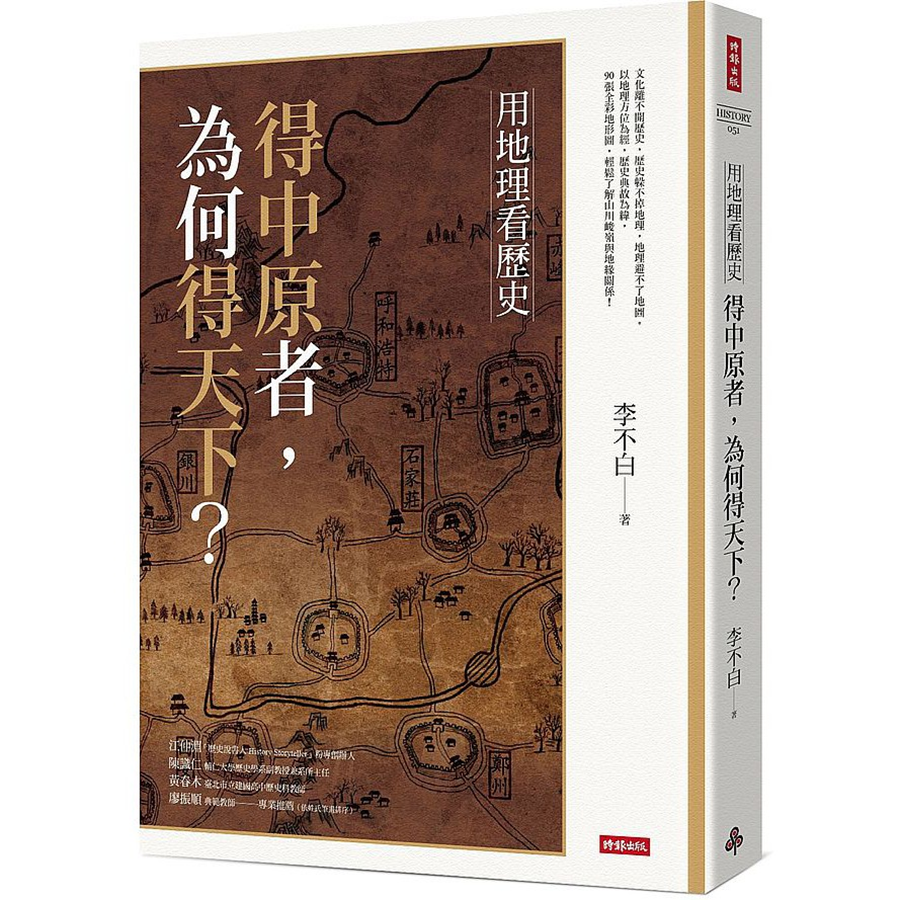

*本文摘自《用地理看歷史:得中原者,為何得天下?》,時報出版。

【作者簡介】

李不白

湖北黃岡人,知名作家。

畢業於武漢大學地圖學專業,從事地圖編輯工作十餘年,策劃、出版近百種地圖冊。從小喜歡文學,因文學而讀歷史,二十多年筆耕不輟。

主要作品有長篇小說《局》、《活見鬼》、《歸去來兮》,以及系列小說《麒麟臺》等。

其《用地理看歷史》系列作品圖文並茂,融地理、地圖、歷史、文化於一體,深受廣大讀者喜愛。

看更多《上報生活圈》文章

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

27.0°C

27.0°C