-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

你願意「器官捐贈」嗎?關於器官捐贈及移植你該懂的事

等待器官移植的患者,永遠超過捐贈器官的人數,這是普世的問題,並沒有因為哪個國家捐贈率高而有緩解,台灣雖算是亞洲器官捐贈比率最高的國家,但是依然有很多器官衰竭的患者苦苦等待機會。

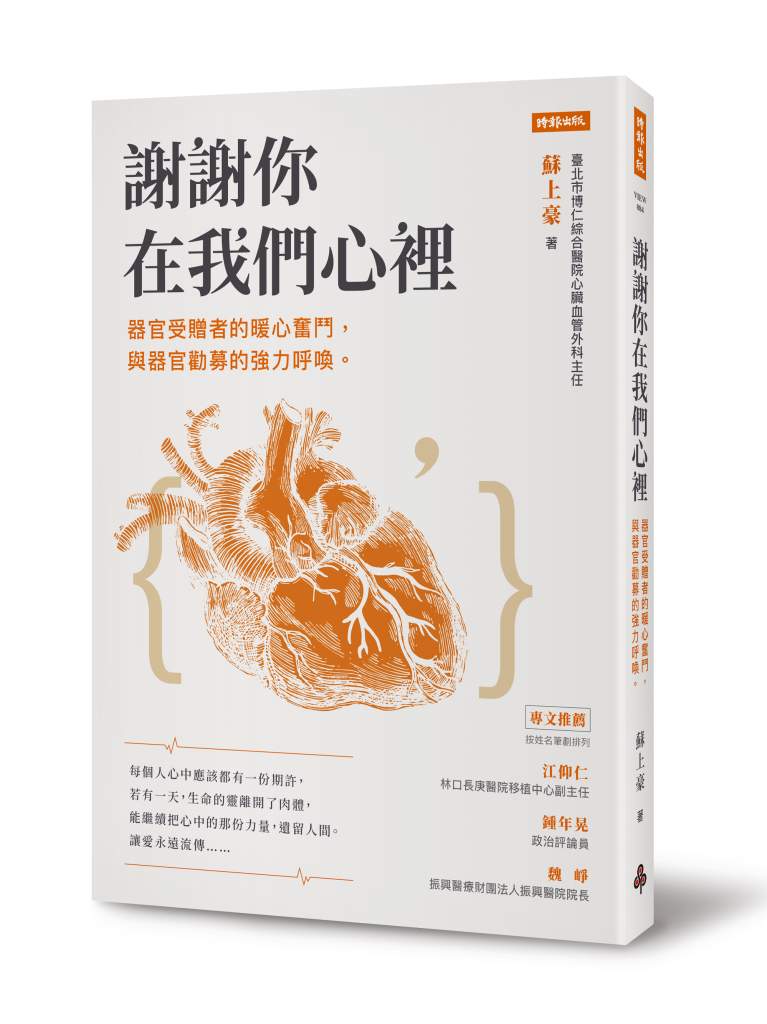

臺北市博仁綜合醫院心臟血管外科主任蘇上豪出版《謝謝你在我們心裡》(時報出版)提到,台灣於 1959 年由台北榮總完成首例人體眼角膜移植開始,中間經歷過 1967 年首例活體腎臟移植,到 1969 年屍捐腎臟移植等,但這些都是沒有法律的完整規範,因此器官移植在台灣都限於零星個案,沒有辦法提供給更多需要幫助的患者。

一切都要等到 1987 年 6 月當年衛生署公布「人體器官移植條例」,及加上同年 8 月份公布的「腦死判定程序 ( 2004 年增修改為腦死判訂準則 ) 」,台灣器官移植才開始進入一個新的里程碑。

不過開始時由於器官的分配仍有不健全的情形,因此在 2002 年政府成立「財團法人器官捐贈移植登錄中心」(底下簡稱器捐移植登錄中心)之後才逐漸開始改善,讓一些醫學中心掌握比較多捐贈器官的不公平的現象,能在「公開透明」的原則下,透過合法的管道,得到合理的分配。這段時間的瑕疵,由於不是我討論器官移植的重點, 留待有興趣的讀者們去搜尋資料,或有相關的醫學大老出回憶錄時,大家才有了解的機會。

當然「人體器官移植條例」不是訂下來就沿用至今,中間也經過了幾次修訂,連腦死判定準則,與分配及管理辦法都有所著墨,更在 2015 年 6 月修正案中明確規定, 買賣器官違法,而且不論國內外都依相同罰則,同時強制了境外器官移植應依法通報的規定。

在這裡也不得不提出,柯市長在 2000 年於「 Clinical transplantation (臨床移植雜誌)」中,因為「無心跳器官捐贈(non-beating heart donation)」引發的爭議。這件事藉由2014年台北市長選戰中爆發開來,最後促成了衛福部2017年12月26日公布了「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」,增加器官捐贈時另一個可供醫療單位遵守的原則,避免了「強摘器官」的爭議。

最後再談到有關人民的部分,醫療的專業在器官捐贈的程序中會再談到,這裡想談一下政府對於器官捐贈的宣導部分。實務上,全世界國家對於人民器官捐贈的方式,在法律上有兩種取得的方法,一個「option-in(informed consent,知情同意)」,另一個叫「option-out(presumed consent,預設默許,前副總統陳建仁先生翻譯為『默許制』」。

蘇上豪說,所謂的「知情同意」,指的是政府認為人民死後的遺體是「私有財」,在沒有取得同意書的情形下,是不可以用任何理由摘取人民的器官做移植。選擇這種方式國家的器官捐贈率都是比較低,目前美國、台灣及香港等等都是採用這樣的方法,其中美國器官捐贈率約為每百萬人有 26 人,台灣差不多約 10 人,而香港及其他亞洲國家都是個位數。

選擇「預設默許」國家,認為人民死後的遺體是「公共財」,而且將它列入立法。因此如果國民死亡之前沒有簽署反對文件,政府理當可以直接將他們的器官分配給需要的病人。實施這種制度的國家有西班牙(全世界捐贈率最高的國家,每百萬人將近有 50 人捐贈)葡萄牙、荷蘭等等,都有每百萬人 30 人以上器官捐贈率的水準,不過這些國家也不會因為國民沒有簽署反對文件而強摘器官,還是會徵求家屬同意之後,才列入器官捐贈人的名單。

值得一提的是,西班牙還特別讓接受器官捐贈的患者,擔任器官捐贈勸募宣傳大使,由他們鼓勵一般民眾在死後捐贈器官,這點是台灣政府可以學習借鏡之處。

*本文摘自《謝謝你在我們心裡:器官受贈者的暖心奮鬥,與器官勸募的強力呼喚》,時報出版 出版。

看更多《上報生活圈》文章

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

27.4°C

27.4°C