-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

宋朝科學家沈括發現化石形成的原理 比達文西早了四百年

沈括一生為官,四處飄泊,幾乎走遍了大半個中國。險峻的名山,一碧萬頃的平川,煙波浩渺的湖泊,飛湍急流的江河,到處留下他的足跡。他深邃的目光,透過青山秀水,看到了它們的沉浮變遷。

比如在雁蕩山,沈括發現了一個奇怪的現象:他曾遊覽過不少名山,都是從嶺外便能望得見峰頂,而雁蕩山卻不然,只有置身山谷,才能看到高聳入雲的諸峰。經過再三琢磨,沈括得出了結論:是山谷中的大水,將泥沙沖盡之後,這些巨石才高峻聳立,拔地而起的。而且,雁蕩山的好多獨特景觀,如大小龍湫、初月谷等,也都是大水長年累月沖鑿的結果。由此,他聯想到西北那土墩高聳的黃土區,和雁蕩山的成因相同,也是大自然的傑作,只不過一個是石質、一個是土質而已。

沈括也正確的論述了華北平原的形成原因:根據河北太行山山崖間有螺蚌殼和卵形礫石的帶狀分布,推斷出這一帶是遠古時代的海濱,而華北平原是由黃河、漳水、滹沱河、桑乾河等河流所攜帶的泥沙沉積而形成的。透過觀察雁蕩山諸峰的地貌特點,分析了它們的成因,沈括明確的指出這是由於水流侵蝕作用的結果。他也對西北黃土地區的地貌特點,做了類似的解釋。

宋神宗時,有次黃河大堤崩塌,並出現裂痕,而中間竟出現竹筍林,非常怪異,沈括對此進行了仔細的考察。他看到一大片根幹相連,都化為石竹筍,真是罕見,根本無法知道這是什麼年代的東西。沈括就想:這兒的環境不適合竹子生長,可是卻怎麼會有竹筍的化石?想了好久,他得出結論:「是不是從前這裡氣候溫暖潮溼,適合竹子生長呢?」

在此基礎上,他還觀察研究了從地下挖掘出來的桃核、蘆根、松樹、魚蟹等各式各樣化石,明確指出它們是古代動物和植物的遺跡,並且根據化石推論了古代的自然環境,以及古環境變遷、植物地理分布的制約因素等。同時,他還考察了黃河三角洲,並提出三角洲是黃河泥沙堆積而成的,這些見解用今天的科學眼光來檢驗也是正確的。沈括提出廣種樹木、保護樹木以涵養水份的觀點,也完全符合當代保護環境的理念。這些都表現了沈括可貴的環保概念。

關於因水侵蝕而構造地形的觀點,在當時只有阿拉伯的一位科學家與沈括「英雄所見略同」,直到700年之後,英國科學家赫登(James Hutton)才完整的運用了這一原理論述地貌變化。另外,在沖積平原成因的解析、化石的命名,以及地形測量和地圖繪製等方面,沈括的貢獻也極有價值。

沈括在地質學方面卓越的研究,反映了中國當時地質學已經達到了先進水準。在歐洲,直到文藝復興時期,義大利人達文西對化石的性質開始有所論述,卻仍比沈括晚了四百多年。沈括視察河北邊防的時候,曾經把所考察的山川、道路和地形,在木板上製成立體地理模型。這個做法很快便被推廣到邊疆各州。

熙寧9年(1076年),沈括奉旨編繪《天下州縣圖》。他查閱了大量檔案文件和圖書,經過近20年的努力,終於完成了中國製圖史上的一部巨作――《守令圖》。這是一套大型地圖集,共計20幅,其中有大圖1幅,高4公尺,寬3.3公尺;小圖1幅;各路圖18幅(按當時行政區畫,全國分做18路)。圖幅之大,內容之詳,都是以前少見的。在製圖方法上,沈括提出分率、準望、互融、傍驗、高下、方斜、迂直等7法,這和西晉地圖學家裴秀著名的《製圖六體》大致相同。他還把四面八方細分成24個方位,使圖的精度有了進一步提高,為中國古代地圖學做出了重要貢獻。

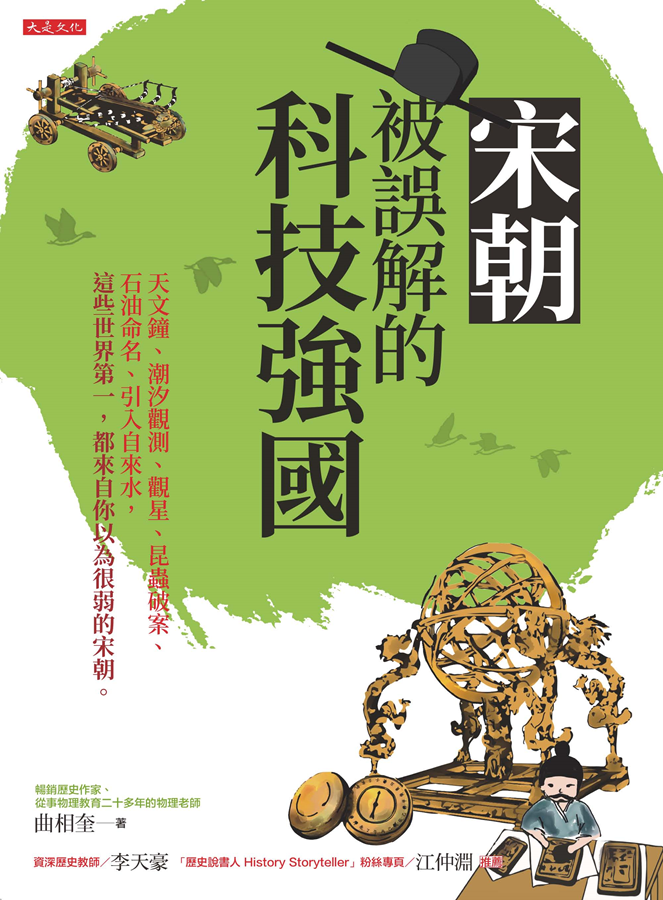

*本文摘自《宋朝,被誤解的科技強國:天文鐘、潮汐觀測、觀星、昆蟲破案、石油命名,引入自來水,這些世界第一,都來自你以為很弱的宋朝。》,大是文化。

【作者簡介】

曲相奎

出生於黑龍江,畢業於哈爾濱師範大學,現在黑龍江建三江管局(北大荒)定居。從事中學教育20年,國家二級心理諮詢師。

文理兼通的物理教師,精通散文寫作,作品風格清秀、文字樸實。現已出版《中華五千年政治家評傳》,與此同時還參與國家各種教育課題的研究,並和中國益智專家張祥斌合作出版了多本益智方面的圖書。

看更多《上報生活圈》文章

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

28.9°C

28.9°C