-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

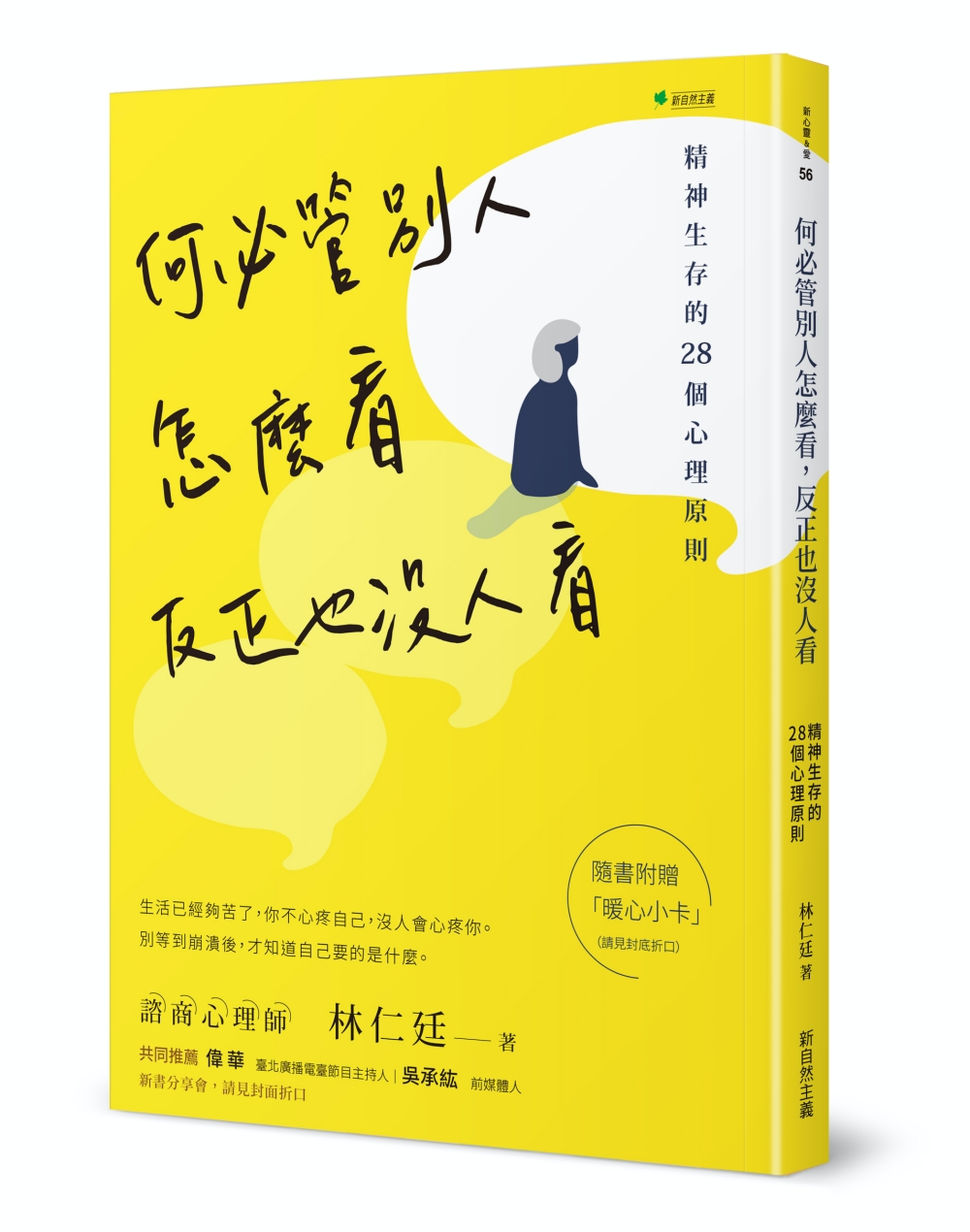

我就爛!心理師林仁廷以自身案例告訴你如何接受「被指正」

接受「被指正」:我就爛,好,那我改!

在機構執業時,每位心理師背後都有「督導」負責檢視諮商歷程,以維持專業品質。

當時有位魔鬼督導,素以嚴格聞名,不苟言笑,他眼光犀利,能迅速分辨心理師在想什麼,過程稍有差池都能捕捉。每個人都擔心做不好的地方被揪出、被指正,心理師也是一樣,害怕被批評。

魔鬼教練沒有客氣的,他面質:「當時為什麼這樣選擇?」我講了一個藉口,他又問:「你說的沒錯,但應該可以推案主一把的你卻沒做,你的考量又是什麼?」督導打破砂鍋問到底,最後只好舉手投降:「好,我的錯,其實我害怕,這樣做會被個案拒絕……。」

人們被評價時總希望聽到讚美、做得很好,而不是坦誠自己疏失,一直檢討自己。

有次魔鬼督導聽了我的錄音檔,果不其然,一貫作風讓人無所遁逃,當場揪出許多待檢討之處。真令人難受,沒想到疏失滿多的,我覺得臉紅羞愧。

不過督導確實講得很有道理,想了兩秒,我無法替自己辯駁,乾脆接受這一切:「嗯,您說的沒錯,是我當時沒想到,是我的疏失。」然後問:「那我下次可以怎麼做?」

我很快承認自己不足讓督導嚇一跳,他說:「沒想到你這麼坦然接受,沒有解釋。」

「本來是想,但想不出來,也確實那部分做不好,就這樣……。」我的想法是,總有一部分是自己的問題,那就針對那個部分承認、檢討、改進。

奇妙的是,督導也很喜歡我的反應,至少過程不用像打太極般推來推去,還要戳破那些辯駁與防衛,直接討論讓他比較輕鬆。他覺得我夠真誠,也逐漸信任我能自己反省,往後督導過程都很自在,魔鬼教練變成慈祥的安西教練了。

被指正是一種無所遁逃的難堪

「被指正」時,第一反應會是什麼?是防衛!會出現大量的防衛,為自己辯護、找很多理由、說事情不是自己能控制,「總之……並不是我的問題」。

俗話說「知錯能改」,但知錯不難,難在「被別人發現自己不足,還要當面承認」,我們不在他人面前承認弱點,那很像狗兒翻白肚表示臣服。頭腦知錯是一回事,但情緒知錯是另一回事,坦承疏失所伴隨來的自尊掃地,令人想鑽地洞:「天啊,他說的是對的,我怎麼會犯這個錯誤!」我們只好否認、抗拒、逃避。知錯也許不難,但是知錯非常難堪,誰都一樣,心理師也是。

同事們不喜歡魔鬼督導是因他看得透徹,批評直接,無所遁逃。督導的風格不是委婉告知「沒關係還好啦」,而是要心理師坦然面對自己,好騰出更多時間檢討和修正。當錯誤被揪出,令人害怕的不是這位督導,而是這種難堪感覺,自己難以承受,對方又不打圓場(如果他說「沒關係,大家都一樣」就好了)。人性如此,誰也不喜歡被指正,沒面子,最後選擇逃避,跟鴕鳥一樣把頭埋起來。

熬過難堪,就是成長的開始。

以轉念對抗難堪,讓情緒是情緒,學習是學習。轉念後正視自己的缺點,難堪是一碼事,吸取教訓再學習是一碼事。事後再來整理情緒,可以找人傾訴,談談那時的驚嚇、緊張、不知所措,還有對方指正時你超不爽的。

跳躍性的成長,從接受指正開始

「被指正」當下,第一反應是感覺自己難堪,接著所有精力都在保護那個難堪,意圖撇清,甚至反擊。「難堪情緒」讓我們想像這是一場災難,於是反擊對方:「所以你認為我能力不足?」「換你就會做得比較好?」「疏失本來就難以避免」「你又不是我,不知道我已經試過才這樣的」。心靈集中在保護自己,就不會有新的學習。

最有效的學習往往來自他人角度看見的缺漏,「成長」往往源自這類「有效但難堪」的處境,只要跨越那障礙,正視缺點並彌補,就有大幅度的自我成長。我後來發現,當時能坦然接受,其實在電光石火間有兩類轉念出現:

1. 那是角色要學習的事

當下「我」覺得羞愧,但既然要扮演好「心理師」這個角色,就要繼續學習,所以持平來看,督導說的對,我暫時放下自己的情緒(要傷心可以,下班再說),使用影分身以客觀立場去看那個正被指教的心理師角色(分一個自己站在背後覺察「前一個自己在做什麼」,心理學稱為「後設認知」)。角色需要調整,但不是「我」,所以能集中精神修整那個角色的行為。

2. 我就爛,沒關係

最近社群網站有一款修圖,把「爛」當成自豪的指標,豎起大拇指說:「以前,我很爛」, 然後「現在,我就爛」。接受「爛=自己」令人莞爾一笑,接受自己就是爛,這種說法讓當事人輕鬆,既然爛到底,便只剩進步空間。「好吧,我就爛,那我改。」一旦接受了,一定是越改越好。

轉念熬過難堪,就是成長的開始。轉念後正視自己的缺點,目標是「未來會更好」,因為這樣,難堪是一碼事,吸取教訓再學習是一碼事。熬過難堪時刻,事後再來整理情緒,可以找人傾訴,談談那時的驚嚇、緊張、不知所措,還有對方指正時你超不爽的。

做不好的地方我們持平接受,但願意接受指正的自己也該自我肯定,這樣才公平。畢竟,虛心受教的人可不多。

TIP 後設認知

「後設認知」,亦即「對思考過程的再思考」,類似螳螂捕蟬,黃雀在後,後設認知是黃雀,可以覺察「自己如何認知、決定的歷程」,並將之調整。

*本文摘自《何必管別人怎麼看反正也沒人看》,新自然主義出版。

【作者簡介】

林仁廷

現為諮商心理師。

工作迄今 20 年餘,曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師,目前服務社區駐點諮商、社福機構、大專校院,服務對象包括大專生、青少年、特教生,年齡從幼稚園到 70 多歲都有。

主修社會心理學,專長發展心理學、男性成長及成人亞斯研究。

家庭主夫,兩個孩子的爸,興趣是閱讀、烹飪、旅行、動漫兼畫畫、攝影、社會觀察與寫短篇小說。

林仁廷諮商心理師「何必管別人怎麼看,反正也沒人看」演講活動

● 活動時間:3/13 下午 2 點

● 活動地點:台中公共資訊圖書館

● 電話報名:02-2392-5338 分機 16

● 網路報名:https://forms.gle/mmXWWrnpsv81CCkt6

● 演講內容:林仁廷諮商心理師演講「何必管別人怎麼看,反正也沒人看」,特別從心理師的個人故事串連以下三大概念:1. 重新找回對自己的正確評價。2. 認識情緒、偶爾任性。3. 接受脆弱再勇敢。邀請你一起來聆聽,重新詮釋人生的自在。

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

24.7°C

24.7°C