-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

超噁!廚房菜瓜布細菌竟然和大便一樣多 快試試這 10 個除菌方式

廚房菜瓜布是世界上最大的細菌飯店

孩子們想養寵物,一點都不稀奇。他們的理想寵物是一匹迷你馬,養在花園裡,或者天竺鼠,都不行的話,老鼠總可以吧!但是在世界的一角,有個小男孩,養了名叫瑪歌(Margot)的寵物,瑪歌是一塊廚房菜瓜布。

小男孩的媽媽不但沒有被嚇到,反而在網路上公開她兒子對這塊塑膠立方體的愛。基於菜瓜布完整的生態系統,它確實可以當成寵物來愛惜,這是她提出的辯解。

「對我們這些沒有寵物的人來說,廚房菜瓜布完全能夠扮演一隻狗或一隻貓的角色,至少它跟貓狗一樣有這麼多細菌在身上。」這個叫做約翰娜的女人認真嚴肅地說。

約翰娜頭殼壞掉了嗎?我既不認識她,也不認識她兒子,但是這個故事引起了我的興趣,因為會有這起廚房菜瓜布事件,我也難辭其咎。二○一七年夏天,我和同事共同發表了一份研究報告,首度公開菜瓜布裡龐大的細菌數──一塊廚房好幫手每立方公分,居住了不下五百四十億隻細菌。

細菌含量和糞便採樣裡一樣多

做個比較:據推測,自從二十萬年前智人出現至今,大約有一千億人曾經在這地球上生活過。而居住在兩立方公分大小的菜瓜布裡的細菌數量,比曾在地球上嬉鬧過的人口還多。要達到如此密集的生物量,必須在大峽谷裡堆疊三兆人才行。

世人有能力理解這個發現了嗎?直到在某篇報導裡發現了那個筆誤,我們才真正意識到,一般大眾對微生物世界裡的「多」或「寡」有多麼無知。

應該是 5.4×1010 隻細菌,在報導中變成「我們發現,每立方公分的菜瓜布裡有5.4×1010 隻細菌」。按照這個算式得到的細菌數是五四五四隻──在微生物學家眼中,這個數字少得太可笑了。但是有些媒體還是繼續引用這則報導,而且表現得非常驚異:哇!菜瓜布裡每立方公分有五四五四隻細菌耶!

但是最終引起騷動的完全是另外一件事:要找到其他地方擁有像菜瓜布那麼密集的微生物數量,只有人類的糞便採樣了。

《紐約時報》的編輯顯然也是這麼想,她在這份研究發表幾週後,電話聯絡上我。我們必須知道,菜瓜布衛生這個議題在美國是一件非常嚴肅的事情,美國人對這件事的熱中程度,堪比對宗教的誠摯熱血。在無數網誌和 YouTube 影片裡,自稱專家的專家教起我們如何成功從微生物手中拯救菜瓜布。

《紐約時報》的編輯問我,怎麼辨認菜瓜布是不是該丟了?我想回答得風趣一點,於是說:「當菜瓜布開始自己走起路來的時候。」我不禁聯想到一部有名的恐怖片《鬼哭神號》(Poltergeist),其中一個片段是牛排像被施了魔法一樣,在廚房流理台上自己站起來走動。沒想到這編輯竟然當真,害我花了很長的時間跟她解釋,那不過是句玩笑話。

這則最終刊登在《紐約時報》上的小故事,其實是要以有趣的方式來回答一個有趣的問題:菜瓜布為什麼會發臭?正確解答應該是,因為有細菌界的名人奧斯陸莫拉氏菌(Moraxella osloensis)在場的緣故。這種菌會產生霉味,有時候,如果把洗好的衣服放在潮溼的環境裡,也會有這種味道。

糞便裡的細菌經由沙拉葉進入菜瓜布

根據我的經驗,放棄肉食的吃素者會期待,自己廚房菜瓜布裡的細菌聚落不會那麼熱鬧。然而,這也要視情況而定。當然,附生在肉品上的壞菌給隔絕掉了,但是其他我們先前認識的壞蛋仍然進得來。

例如李斯特菌,它潛伏在植物性產品中。還有大腸桿菌,也會是水果、蔬菜和沙拉的問題。還記得嗎?二○一一年因為葫蘆巴豆芽受到污染而爆發大感染,而葫蘆巴豆芽應該比較會出現在吃素的人家裡,而不是香腸迷或漢堡迷家裡。

灌溉沙拉葉和蔬菜的水如果遭到糞便細菌污染,後果不堪設想。沙拉葉菜就算沖洗得相當乾淨,但是靜置在水槽裡的清潔用菜瓜布,也可能會接觸到受污染的水。這是一個有趣的循環:糞便裡的細菌從灌溉水來到沙拉葉,然後經由這種方式進入菜瓜布。

在檢測菜瓜布時,一定會發現腸道裡的細菌,例如大腸桿菌。原因是,大腸桿菌在離開溫暖舒適的大腸後,仍然能夠存活一段很長的時間。因為人們在廚房裡又煮、又煎、又烤的,這裡的溫度本來就容易比屋內其他地方高,而洗碗機和洗衣機更是升高了環境溫度。

溫暖和潮溼並肩合作,剛好給細菌打造出完美的生活條件。於是,微生物便在這黃色、藍色、粉紅色的小小塑膠立方體裡成長茁壯。於此同時,我們卻還一無所知,不知道自己已經引狼入室了,因為菜瓜布骯髒到什麼地步,是無法光憑肉眼判斷的。

所以,我要告訴諸位一個赤裸裸的醜陋事實:如果你真的想確保安全,這個東西使用完一週後,就可以扔進垃圾桶,然後打開一個新的廚房小幫手包裝。只是,多年來我也學到了一件事:真相不容易被社會大眾所接受。

有些人三到五年換一部車,眼睛都不眨一下,或者每個月大手筆添購新行頭,卻對菜瓜布有種怪異的吝嗇心態。而這種情況不僅發生在我居住的施瓦本州(Schwaben),整個西方文明世界幾乎比比皆是。

對付菜瓜布的十大最佳除菌方式(但是可能沒有什麼效果)

1. 丟進洗衣機(以六十度水溫,並使用全效清潔劑)

2. 用蒸鍋蒸(要高壓的)

3. 洗碗機洗(強力洗程)

4. 放進微波爐裡微波(菜瓜布要是溼的,加點洗碗精)

5. 泡在漂白水裡

6. 放在鍋裡煮沸消毒

7. 泡在醋或其他酸性溶液裡

8. 用洗碗精和溫水清洗,然後晾乾

9. 冰凍起來

10. 泡在乳酸菌製成的益生菌溶劑裡

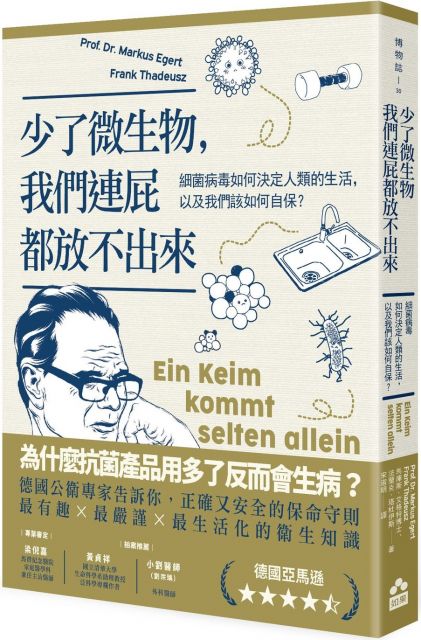

*本文摘自《少了微生物,我們連屁都放不出來:細菌病毒如何決定人類的生活,以及我們該如何自保?》,如果 出版。

【作者簡介】

馬庫斯.艾格特博士(Prof. Dr. Markus Egert)

生於一九七二年,大學讀的是生物學,博士學位則主攻分子微生物的生態學。在清潔衛生與藥妝產業工作了幾年之後,從二○一一年開始,成為富特旺根應用科學大學(HFU)微生物學與衛生學的專任教授,專門進行人體與居家環境微生物群的研究與教學。

法蘭克.塔杜伊斯(Frank Thadeusz)

生於一九七一年,在波鴻(Bochum)和柏林研讀歷史學、政治學與北美學。二○○七年開始擔任新聞刊物《鏡報》(Der Spiegel)編輯,專門負責科學與科技主題。

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

27.0°C

27.0°C