-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

膝蓋無力、肌肉痠疼?長時間維持這個姿勢小心雙腿提前老化

一位時尚打扮的年輕小姐,優雅地走進診間,當我請她坐下時,她卻雙手撐著膝蓋,微露痛苦的表情才坐得下來。

「醫生,我只要坐久一點,站起來時膝蓋就好痠痛。以前走一走、動一動就好了,但是這幾天,連坐下時都要用手撐膝蓋,這是怎麼回事?我又沒有做粗重的工作。」

問答之中,這位小姐顯然已經對她的問題搜尋過相當多的資料了。平時的工作都在辦公室中,也沒有顯著的外傷記錄。檢查中,發現她的膝蓋軟骨已有相當的磨損,在壓力之下還會嘎嘎作響。兩側大腿的肌肉則明顯較瘦弱,輕壓膝部內側、外側,均有疼痛點,且大腿肌肉無法承擔壓力。這是個髕骨軟骨發炎合併多發性肌腱炎的症狀,且膝關節及周圍的軟組織已出現退化現象。

才 30歲,雙腿就已經老化?

是的,在門診中已有愈來愈多年輕的患者,出現下肢力量嚴重不足的現象,更不用提那些年事較高的長者了。許多才過 50 歲的朋友,兩側大腿肌肉已顯著萎縮,小腿肌肉則鬆弛搖晃。這在 20 多年前還算特例,如今卻是司空見慣的現象。

現代人怎麼了?這 30 年來發生了什麼事?原來工作型態與生活習慣的改變,造成人體下肢力量的喪失——這是人類 30 年來失去最多的力量!我們的遠祖,靠它站了起來,狩獵、採集並創造文明。

然而,近 30 年來,大多數的人選擇坐了下來,而且一坐就是好幾個小時,下肢的運動量估計至少減少了 50% 甚至更多。這樣的情況累積 10 年後,下肢關節的問題就出來了。更堪憂的是我們的下一代,我們的孩子在肌肉骨骼都還沒發育成長完全時,就已經習慣將屁股黏在椅子上一整天。

膝蓋為什麼退化得那麼快?

人類的下肢,主要是由骨骼、肌肉、血管神經構成。骨骼是支撐的主結構,但骨骼周圍的肌肉與韌帶,更是提供穩定度與活動的來源。一旦沒有足夠的肌肉與韌帶力量,關節便無法穩定,因此當我們在進行活動的過程中,關節磨損的情形便會跟著增多,許多不該發生的事就來了,像是在還很年輕的時候,肌肉韌帶已經衰弱,關節也出現不該有的老化。

只要看一看我們下肢的結構,就不難了解這個道理。以膝關節為例,膝關節是由股骨(大腿骨)末端的兩個類圓形突出的股骨髁、脛骨(小腿骨)上端的脛骨平台及膝蓋骨(髕骨)共同組成。這三部分骨頭的表面由軟骨所覆蓋,形成平滑的關節面。關節的內外側有內側副韌帶與外側副韌帶、膕韌帶、前後十字韌帶來維持關節整體的穩定。

關節內有特殊的半月軟骨來增加關節屈伸時的密合度以減少摩擦,並形成吸收震動與壓力的緩衝組織。連接膝蓋骨的有股四頭肌韌帶及髕骨韌帶,成為大腿屈伸力量的傳遞組織。股四頭肌由四塊肌肉共同組成,是膝關節伸直及承受力量的的主角,它的延伸組織包覆在關節前方及兩側,從不同的角度穩定地支持關節,並且完成蹲跪跑跳等各種動作。強壯的股四頭肌是擁有健康膝關節絕對不可或缺的要件。

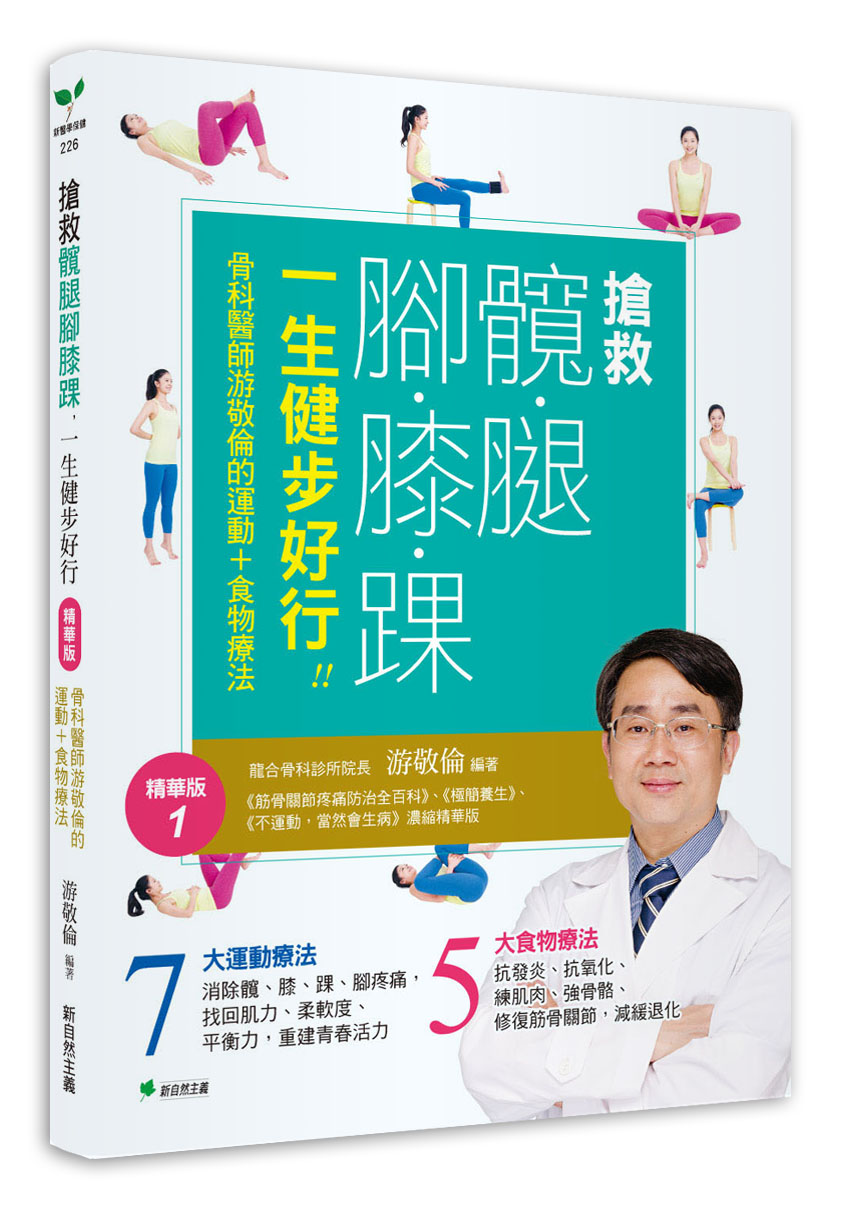

*本文摘自《搶救髖腿腳膝踝,一生健步好行!!》,新自然主義。

【作者簡介】

游敬倫 醫師

現任:

龍合骨科診所院長

台大醫學院附設醫院骨科部教學兼任主治醫師

學歷:

台北醫學大學醫學系畢業

國立台灣大學管理學院商學碩士(EMBA)

南京中醫藥大學中醫醫學博士

專業經歷:

中華民國骨科專科醫師

中華針灸醫學會針灸專科醫師

中華民國手外科醫學會專科醫師

中華肥胖醫學會肥胖專科醫師

中華民國醫用超音波醫學會專業醫師

台灣脊椎外科醫學會會員

中華民國骨質疏鬆症學會會員

台灣再生醫學會會員

著作:《不運動,當然會生病》、《極簡養生》、《筋骨關節疼痛防治全百科》等暢銷書

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

27.0°C

27.0°C