-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

捲入創傷事件後的「創傷後壓力症候群」 該如何幫助自己及他人?

在美國,約有五到六成的民眾在人生某個時間點會遭逢創傷事件,例如重大車禍、暴力攻擊、天然災害、家人意外等等,需要接受心理諮商療癒創傷。反觀台灣,許多民眾在發生重大變故時,卻很少使用心理諮商相關資源。

很多人會問我:有做跟沒有做心理諮商,差別在哪裡?專業諮商心理師林萃芬在出版的《鍛鍊心理肌力》書中提到,事實上,創傷事件發生後,會歷經不同的階段,常見的心路歷程有五個階段:哭喊期、否認期、侵擾期、接納期到完成期。

而且不同的創傷事件對心理造成的衝擊差異也很大。大多數創傷事件產生的影響不會立即顯現,而會封存多年,漸漸侵蝕我們的心理健康,或是潛入到我們的潛意識,或是扭曲我們的人格特質,等到症狀出現,通常都已經對心靈造成嚴重破壞。

綜合十年的諮商經驗,歸納出最常見的創傷事件有下面幾種類型,反應也會有些不同。

一、天災創傷讓人深陷長期的恐懼中

身處地震帶的台灣,真的有非常多潛藏的創傷。災區附近的許多民眾通常會出現暈眩、失眠、惡夢等狀況,害怕地震再度發生,甚至會有過度警戒的反應,譬如,不敢單獨一人待在室內,或是心悸、發抖、呼吸不順、肌肉緊繃等焦慮症狀。

在地震中失去親人及財產的民眾,面對如此巨大的變故,初期情緒會有過度激動或是情感麻木的狀況;其中最需要關注的是「沒有眼淚的悲傷者」,他們的心理受創嚴重,由於同時歷經災難的驚嚇及痛失親人的悲傷,在雙重打擊之下,往往會因為沒有辦法接受殘酷的現實而無法表達情緒。

對於青少年及兒童,親友應盡可能給孩子安全感,除了語言安撫之外,亦可透過肢體擁抱來降低孩子的孤單與不安。

諮商過程中發現,很多兒童經歷創傷後,會變得特別黏人、恐懼死亡,有高度的分離焦慮,不能跟家人短暫分開,看到大人難過哭泣時會阻止或逃避。

也有些兒童因不知如何抒解大量情緒,會轉化成身體症狀,或是傷害自己的身體,像是會透過拔頭髮來釋放焦慮,若不及時做心理諮商,嚴重時會演變成拔毛症。

因此,可以運用不同的形式,如語言或繪畫,來引導孩子抒發害怕、哀傷的情緒;並且協助孩子用比較有效的方法來訴說災難事件,像是用「如何」取代「為何」。

天災後,如果出現下面狀況,就需要專業的協助,包括:長時間心情混亂,感覺壓力強大、自我責備、覺得快要支撐不下去;一個月後仍有麻木、遲滯、不斷回想災難景象、反覆做惡夢、身體不舒服、找不到適合的人傾訴、工作和人際無法專注,抽菸或喝酒明顯增加。

我發現不少家暴者其實都有創傷後壓力症候群,他們沒有適時做心理療癒,這股強大的情緒往往會轉變成暴力傾向,若再透過酒精的催化,更會對家人造成無可挽回的傷害。

二、職場危機會產生急性壓力症候群

近幾年來,很多公司都發生職場危機事件,最常出現的狀況是,員工為了爭取權益而參與「罷工遊行」。

很多人不知道,參與抗爭的過程很容易產生急性壓力症候群,除此以外,更會導致公司所有的員工身心負荷過重,長期下來也會讓工作氣氛低迷,不利於身心健康。

常見的急性壓力症候群反應是,有的人會引發強烈的害怕、無助感,或是恐怖感受;有的人會反應在生理上,像是感覺麻木、頭昏眼花、失眠或噁心,甚或失去現實感、自我感。

若沒有適時抒解壓力,有些人會產生痛苦、情緒崩潰、整個人的感覺與知覺系統受損,進而干擾身體機能,出現失眠、沒胃口、身體麻痺、絕望感等狀況。

為了避免付出身心健康的代價,從心理健康的角度,還是鼓勵公司跟員工可以坐下來好好溝通,不用情緒勒索彼此,達到雙贏的境界。

三、氣爆人禍需要長期釋放痛苦情緒

瞬間發生的人為災難,像是氣爆事件發生之後,傷者與家屬原本平順的生活,一夕之間有了劇烈的變化,心理往往會錯綜複雜,初期的情緒反應有的會困惑震驚,不理解何以災難會發生在自己身上,接下來可能會轉為憤怒、自責,也有些人會陷入悲傷、哭泣、徬徨、害怕恐懼的情緒中。

由於氣爆還會導致燒燙傷,當事人要同時承受身體的痛楚與外貌的改變,因此,長期的情緒反應可能會變得煩躁易怒,復健的過程充滿挫折感,身心都無法放鬆,有時候會對周遭的人吹毛求疵,感覺自己快要失控了。

所以,特別需要家人朋友長期的陪伴支持,協助傷者抒解情緒,一步一步接受現實狀況,恢復自我信心,可以自在地面對人群。

四、身體被侵犯的創傷會對人產生恐懼反應

隨著社交生活的多元化,很多人在有意識或無意識的狀況下,身體受到侵犯。但無論是被性騷擾或是被性侵害,受害者之後都會產生創傷後壓力症候群,經常沒有理由地感到害怕、驚慌、不安,對某些特定對象或情境,產生長期且高度的恐懼反應。

被侵犯後,更會對自己失去信心,害怕自己不被別人相信,對他人也常懷有高度敵意。特別是侵犯自己的人,擁有良好的公眾形象,例如口碑很好的老師、熱心公益的前輩,周遭的人都不相信自己所敘述的遭遇時,受創的傷口會更深、更痛。

有些受害者會擔心自己會無法再與異性有親密關係,常覺得自己是個不清白的人,有時會有憂鬱傾向,形成負向的自我概念。對生理的影響,會有緊張、胃腸不適等狀況;在行為上的改變,變得常常抱怨、夜尿、無法入睡,常被惡夢嚇醒。

受創後需要哪些幫助呢?

受到創傷後需要有人傾聽並且了解、包容、支持,感覺自己被相信、被信任很重要,可以讓受創者覺得自己被接納。提供受創者足夠的安全感,尤其侵害自己的人是認識的親人、師長、同學、朋友,更需要讓受創者「免於恐懼」。

並且提供醫療法律的諮詢,像是避孕,以及如何收集證物,足夠的資訊可以幫助受創者面對醫療、警方調查介入,以及其他重要的事,進而讓受創者掌握局勢,找回力量面對未來。

親人被剝奪生命會持續出現「潛伏性的痛苦」

最嚴重的創傷經驗莫過於目睹親人被他人剝奪生命,但是悲傷的反應個別差異很大,有些家人悲傷延續的時間會比較長,有些家人會持續出現「潛伏性的痛苦」,常會焦慮、流淚;有些家人會充滿罪惡感,懊惱自己未盡保護之責,失去與親人共創未來的希望。

當家庭面臨重大危機事件,由於家人都陷入悲傷中,有時候會無法從伴侶身上得到支持的力量,哀痛的家庭氣氛會形成壓力,也會改變家人原本的互動方式。

因此,擁有越多越完整的社會支持系統,包括親人、鄰居、好友的協助陪伴,就越能調適危機。特別是親人的死亡方式不在預期中,對家人最具傷害性。需要的話,亦可透過心理諮商和宗教信仰來安定情緒。

創傷事件發生後,越壓抑自我情緒,跟自己越疏離的人,通常需要走更長的療癒歷程,而且不知道會在人生的哪個階段,以什麼樣的症狀爆發出來。所以,只要覺得自己跟以前不一樣,不妨跟心理專業人員討論一下,以確保心靈健康。

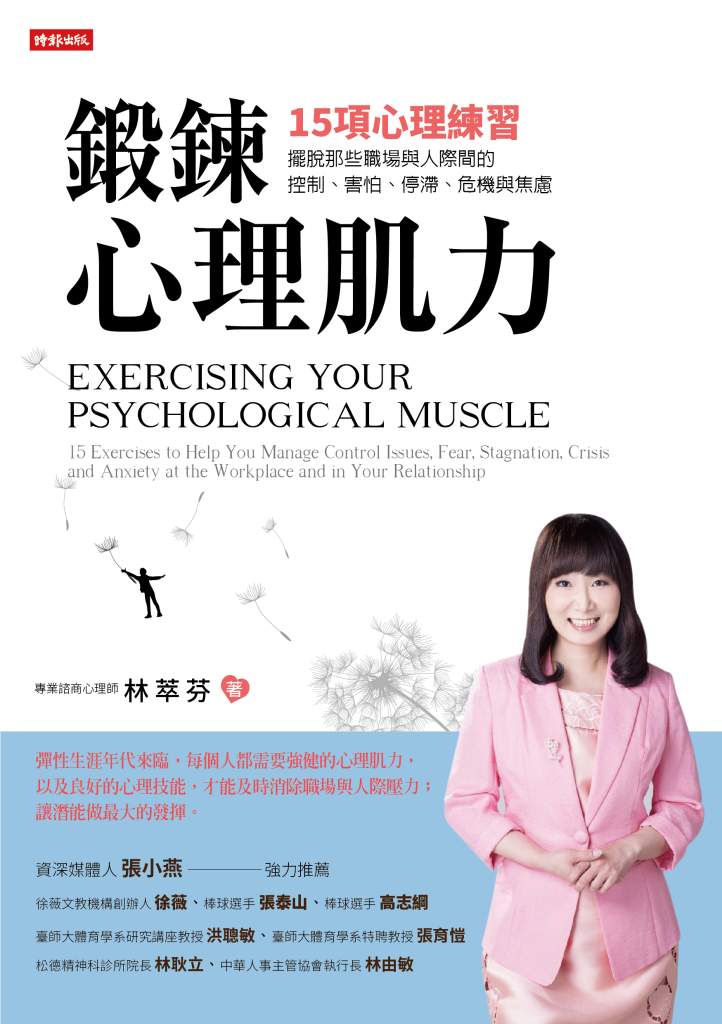

*本文摘自《鍛鍊心理肌力:15項心理練習,擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》,時報出版。

【作者簡介】

林萃芬

擁有諮商心理師的證書,多年來推廣心理學不遺餘力,除了「洞察人心」系列書籍獲得數十萬讀者的熱烈迴響外,更為企業量身打造「員工心理諮商與輔導」、「員工心理健康管理師」的課程,協助企業提振員工的自我效能。

為什麼她可以橫跨企業界與心理諮商界?事實上她曾經擔任文化及服務業顧問近十年,她表示:這是個心理學時代,我們每個人都需要鍛鍊強健的「心理肌力」,擁有良好的心理技能,能夠鎮定地處理突發的危機事件,自信地表現專業能力,及時消化壓力,做好心理能量管理,讓我們的潛能做最大發揮。

▍學歷:國立台北教育大學心理與諮商研究所碩士

▍證照:諮商心理師證書、教育部講師證書、中國國家一級心理諮詢師、中國國家一級企業培訓師

▍專長:感情諮商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種技巧及方法、企業及生涯諮商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力紓解、青少年情緒及自我探索諮商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶領父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠輔助儀器

▍諮商學派:阿德勒學派、完形治療、T人際溝通分析學派、焦點解決心理諮商

▍現任:諮商心理師公會全聯會媒體公關主任、中華人事主管協會講師、松德精神科診所諮商心理師、聯合心理諮商所諮商心理師、東吳大學兼任講師

▍經歷:台灣師範大學兼任諮商心理師、青少年自我挑戰營督導、多家知名企業顧問、新女性雜誌主編、希代出版企劃總監

▍網路部落格:林萃芬諮商心理師的生活EQ樂園

▍媒體經驗:

◎2004-2008 警廣《一路愛相隨》單元主講人、2004-2018 中廣《媒事來哈拉》節目「感情路線圖」單元主講人

◎擔任JET綜合《新聞挖挖哇》、TVBS《小燕有約》、《上班這黨事》、《得獎的事》、中天《康熙來了》、《今晚哪裡有問題》、《金牌大健諜》、超視《命運好好玩》、《非關命運》、《今夜女人幫》、三立《黃金七秒半》、緯來《美人記者會》、《姊妹淘心話》、東風《桃色蛋白質》、東森《醫師好辣》等節目專家來賓

▍企業授課經驗:英業達、台灣百事、統一集團、中華電信、Panasonic松下電器、裕隆汽車、長榮航空、誠品書店、美國在台協會等台灣百大企業邀約講師

看更多《上報生活圈》文章

【延伸閱讀】

● 韓劇《夫妻的世界》點出婚姻殘酷面!從劇中「喝酒方式」解讀伴侶隱藏性格

● 夫妻關係從「分房睡」後就開始改變了? 林萃芬:殺了婚姻的 5 個迷思

● 韓劇《夫妻的世界》藝琳教會我們的事!給走不出背叛情傷的女孩們一封信

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

25.5°C

25.5°C