-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

便當階級學!兒時的鐵製便當盒裡裝的是什麼菜色?

我成長於五O、六O年代,在那個公辦營養午餐還不普及的時候,帶便當上學是同輩世代共有的集體記憶。當時在坊間販賣餐盒尚不多見,一般家庭多是由主婦替先生、孩子準備便當,便當中的菜色要如何豐富有變化,讓先生跟孩子有食慾,往往是一大挑戰。

記得小時候的便當多是長方形,少部分是圓形,材質大多是由鋁製或鐵製,現今的紙盒或用塑膠、玻璃、不鏽鋼、保麗龍所製的餐盒,在當時都還沒有。

學生上學除了背書包,手上還要提著個便當,一到學校就把便當集中放在四方的木籃裡,由輪值的值日生兩人一組抬到蒸飯室去,稱之為「抬便當」。一個木籃約可盛放三十個便當,我還記得那沉重的感覺,有時路遠了,中途還要停下來休息。

到了中午時分,蒸好的便當熱騰騰地再由值日生去抬回來,一到教室,已經飢腸轆轆的同學們一湧而上,因為便當都長得很像,大家就會在便當上繫上寫有自己名字的布條,但雖然如此,還是常常有拿錯的情形。

中午吃便當的時光可以是歡樂的,也可能是充滿壓力的。當幾位好同學圍在一起享用時,互相比較便當裡的菜色,同時交換分享,基本上是件愉快的事。然而每個同學家境不同,比較清寒的同學便當裡乏善可陳,可能只是幾塊豆腐青菜再加少許蘿蔔乾,就不太願意讓別人看見。

我曾經聽朋友說過一個她自己的故事,她說小時候因為父母太忙,又信佛吃齋,自己的便當菜總是簡單得可憐。當時一位跟她要好的同學就跟母親央求多準備一份自己的葷菜,有時是排骨,有時是雞腿,帶到學校裡幫她加菜。

一開始她接受同學的好意,也嚐到了自己過去沒有吃過的肉的滋味,但有一天被家人發現了,把她責罰了一頓,她感到深深的罪咎感,就再也不肯吃同學的食物,兩個好朋友也因此就漸行漸遠,變成不講話了。這無疑就是個「便當階級學」的好例子。

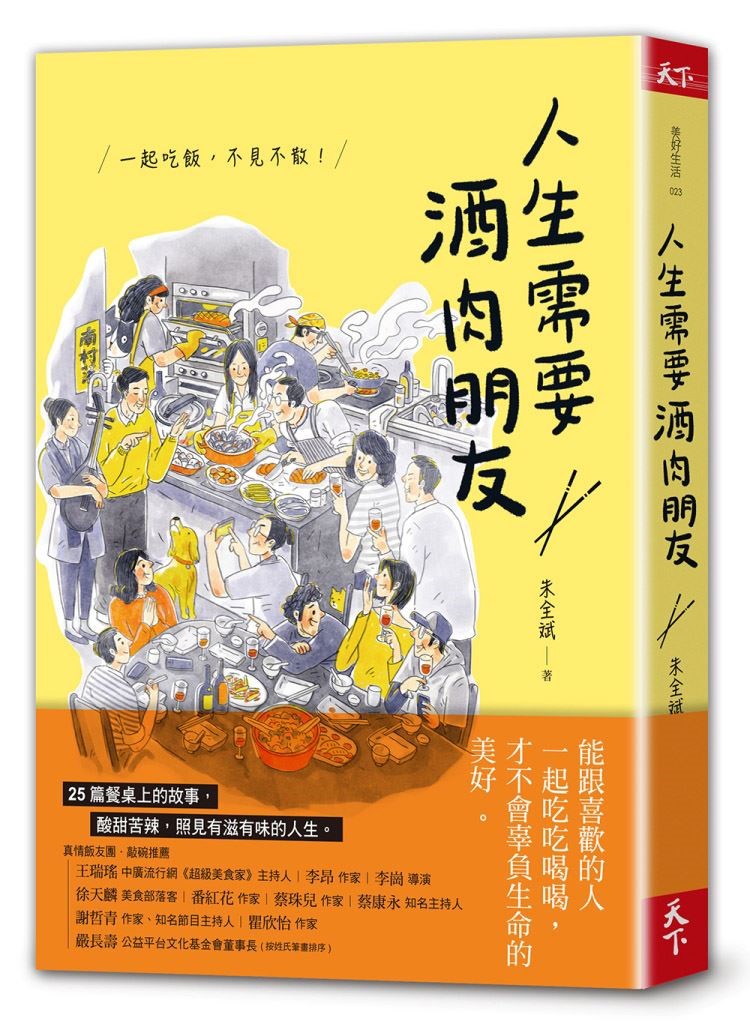

*本文摘自《人生需要酒肉朋友:一起吃飯,不見不散!》,天下雜誌 出版。

【作者簡介】

朱全斌

台北市出生,祖籍江西興國,英國倫敦大學金匠學院傳播與媒體博士。因自小就熱愛文藝與表演藝術,並力行斜槓人生,人生經驗過不同角色。除了在學界服務,也跨足業界,擔任過電視台副總、編劇、插畫家、專欄作家、廣播主持人、音樂劇導演等不同工作。

早年製作電視節目,類型涵蓋戲劇、新聞與社教節目,並屢獲金鐘獎肯定。後專職教授,亦同時拍攝紀錄片,作品《聖與罪》(2009) 曾獲金穗獎、墨西哥國際電影節紀錄片金棕櫚獎以及澳門國際電影節金蓮花最佳紀錄片獎等。

2015 年在妻子韓良露過世後,創辦了南瓜國際,整理出版其占星系列著作。此外也戮力於文學創作,著有《當愛比遺忘還長》以及《謝謝妳跟我說再見》二書。

2020 年自國立臺灣藝術大學傳播學院院長一職退休後,除了旅行、寫作,繼續在 Bravo 電台主持廣播節目《朱全斌的燦爛時光》外,並以幫助他人開拓自我為職志,繼續探索生命更多的可能性。

臉書粉絲專頁:朱全斌這麼看這麼想

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

29.0°C

29.0°C