-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

最「淒美」的疾病!十九世紀對肺結核非理性的美化 竟讓女性想罹病?

納爾遜.曼德拉(Nelson Mandela)持續咳嗽且帶痰,全身無力的情況越加嚴重,甚至影響到日常健身和運動。他在嚴密的監控下被人從監獄轉移到泰格伯格(Tygerberg)醫院—南非最著名的大學斯泰倫博斯(Stellenbosch)大學的教學醫院。由於這位生病的囚犯身分特殊,所以整層病房都被清空。這位民權義士在被施行麻醉下從肺部吸出了大量褐色液體,根據微生物學診斷結果,曼德拉明顯患有肺結核病。

然而,當年曼德拉染上這個肺部疾病,不僅對他來說是個天賜恩典,對南非也是。一九八八年,曼德拉和他的地下黨與總統P.W.波塔(P. W. Botha)領導的南非政府進行了首次談判,並取得了重大進展,最後終結了種族隔離政權。

曼德拉不再被囚禁在結核病肆虐的羅本島(Robben Island)監獄,在泰格伯格醫院接受首次治療後,即被轉移到豪華的康絲坦堡(Constantiaberg)醫院,成為該院有史以來首位黑人病患。專門針對結核病病原體的抗生素治療在曼德拉身上有效發揮且沒有不良反應。

他於一九九○年獲釋後,即和波塔的繼任者戴克拉克(Frederick Willem de Klerk)進行談判,商討重組國家,徹底摒棄種族主義。這兩位政治家於一九九三年共同獲得諾貝爾和平獎。

曼德拉的情形算是不幸中的大幸,因為一九九○年代末期,病原體結核分枝桿菌(Mycobacterium tuberculosis)演變出具有抗藥性的菌株(尤其發生在囚犯身上),本以為已得到有效控制的疫疾再次對人類形成威脅。

結核病不僅從有歷史記載即伴隨人類,而且早在數萬年前的非洲,就已影響了當時的人科(Hominiden),也就是人類的祖先。

我們可以在許多古老文明中找到此病的蹤跡,希波克拉底認為,此病主要發生在十八至三十五歲之間相對年輕的族群身上。十九世紀時,這個也被稱為「肺癆」(phthisis)的疾病不僅引起醫生的注意(也對此感到著迷),還有許多文學家和藝術家也對此病感興趣。

結核病最典型的症狀表現是咳嗽以及帶血的痰液。然而,這個典型成圓狀的感染源,結節(Tuberkel)也會影響其他器官,包括消化道、骨骼(骨頭破裂以及導致畸形,就像從埃及和哥倫比亞挖出的秘魯木乃伊那樣),甚至是眼睛也可能受影響。

與梅毒、瘟疫還有特別是霍亂的恐怖症狀相比,肺結核在維多利亞時代被視為一種帶些美感的疾病,且這想法不僅僅存在於英國。許多罹患肺結核病者都十分年輕,他們的臉色會隨著病情加劇益顯蒼白(正好符合當時對美的理想定義),同時又隨著生命尾聲的到來,展現高度創造力。

無人能比西蒙內塔(Simonetta Vespucci)更能體現那種年輕結核病人的理想美,一種極富爭議的美。她的名字可能不是廣為人知,然而她的臉蛋卻是家喻戶曉。這位年輕女子生於一四五三年的一個貴族家庭,被當時的人認為是佛羅倫斯的「美女」,她曾多次擔任畫家波提切利(Botticelli)的模特兒,其中最有名的即是關於維納斯的畫作。她留著紅金色的秀髮,皮膚白皙,雙頰紅潤。直到一四七六年四月二十三歲香消玉殞的她,都還一直保持著美麗的容顏。

四百多年後有另一位藝術家也將一位結核病患者的脆弱之美化為永恆。她也很漂亮,不過還是個孩子,就如畫作的標題《病童》(Det Syke Barn)一樣。愛德華.孟克畫中描繪他十五歲的妹妹約翰娜.索菲(Johanne Sophie)臨終前的剎那。人們可以看見女孩的痛苦:她直坐在床上,努力將空氣吸入已被結節挖空並充滿液體的肺裡。

一位可能是他們母親的年長女人,垂頭喪氣地坐在一旁,滿是悲傷。就孟克的表達方式來說,因結核病而死對於患者以及親屬而言,既沒有「靈氣」,也毫無「美感」可言。

同時,在病患變得消瘦和成「癆」之前的早期階段即確診是結核病,在當時對醫生來說還是一項艱鉅的任務。康拉德.威廉.倫琴(Conrad Wilhelm Röntgen)直到一八九五年才發現X光。人們不斷完善X光線以及現代的成像過程,使得二十世紀時除了採用結核菌素皮膚試驗以外,還有了獲得可靠診斷結果的可能,並且隨著有效藥物的出現,得以儘早下藥治療。由於人們努力想聽出(因為看不到)肺部是否有病變,所以聽診器在兩百多年前問世,並成為醫學的象徵。

羅伯特.科赫於一八八二年從顯微鏡下辨識出結核病病原體。他在同年三月二十四日於柏林的一次醫學研討會上,公開宣布了十九世紀後期細菌學黃金時代最偉大的發現,所以人們將每年的世界結核日定在這一天,目的是使人們記得結核病。

直到今日它在許多地方仍然是一種流行病,也是對社會的一項挑戰。專家估計幾乎有三分之一的人類感染此種病原體,然而幸運的是那不等同於開放性的感染,受感染者不會生病也不會傳染。愛滋病的出現使這個疾病的病例從一九八○年代開始提高。

由於病原體已經對鏈黴素(Streptomycin)等曾經過驗證的藥物產生抗藥性,因此治療變得更加困難。它從來都不是個美麗的疾病,而是一直都很殘酷。「我想死於肺癆,因為那些女士們就會說:看看可憐的拜倫,他死的模樣好有趣。」8這是偉大的浪漫主義詩人拜倫(Lord Byron)的話,那是一種十九世紀對這疾病的一種非理性的美化,同時混入了他個人的生動想像。

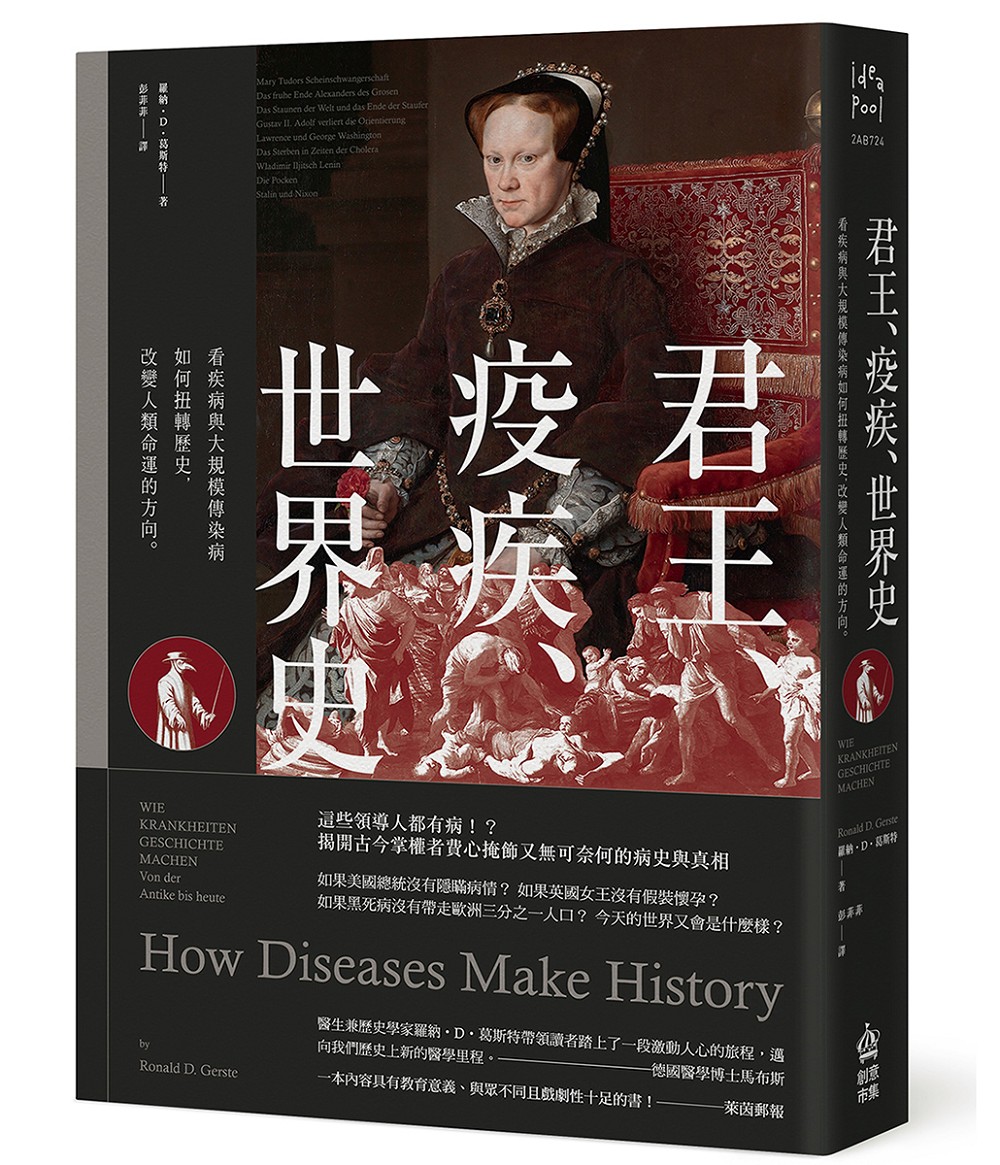

*本文摘自《君王、疫疾、世界史:看疾病與大規模傳染病如何扭轉歷史,改變人類命運的方向》,創意市集出版社出版。

【作者簡介】

羅納・D・葛斯特

德國的醫生和歷史學家。從大學開始,他就對醫學因素如何影響歷史進程感到著迷。之後在華盛頓特區擔任作家及記者多年,為《新蘇黎世報》和德國醫學雜誌以及其他學術期刊撰寫多篇文章,也為德國《時代周報》、 《法蘭克福匯報》撰寫多篇以美國和英國歷史為主題的文章。

著作多以美國歷史為題,尤其是總統的歷史。包括林肯、甘迺迪總統的傳記、美國總統府和總統圖書館介紹。

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

25.5°C

25.5°C