-

一条通 8 家指定門市祭出半價優惠、10 款美食最低 20 元起!

2025-03-11 03:45 -

uuuu

2025-02-11 03:14 -

銷魂拌麵「剁椒魚頭」、創意甜點「花椒豆腐腦」必點!奇岩一號雙強主廚合推 10 款川湘風味菜單

2024-06-27 07:00 -

習近平的親俄路線徹底敗壞了中共的處境

2024-06-25 07:00 -

71歲的習近平為中國帶來什麼

2024-06-24 07:00 -

投書:從黃埔建軍到黃埔「遺毒」

2024-06-24 07:00 -

宋國誠專欄:怪哉,依法懲治「台獨」──中共的「自嗨政治學」

2024-06-24 07:00 -

普丁與金正恩親密駕車互動的「小心機」

2024-06-24 07:00 -

世界亂局中重建台灣能源安全:賴清德總統的抉擇

2024-06-24 07:00 -

投書:「核電是AI耗能的救星」 別扯了

2024-06-24 07:00

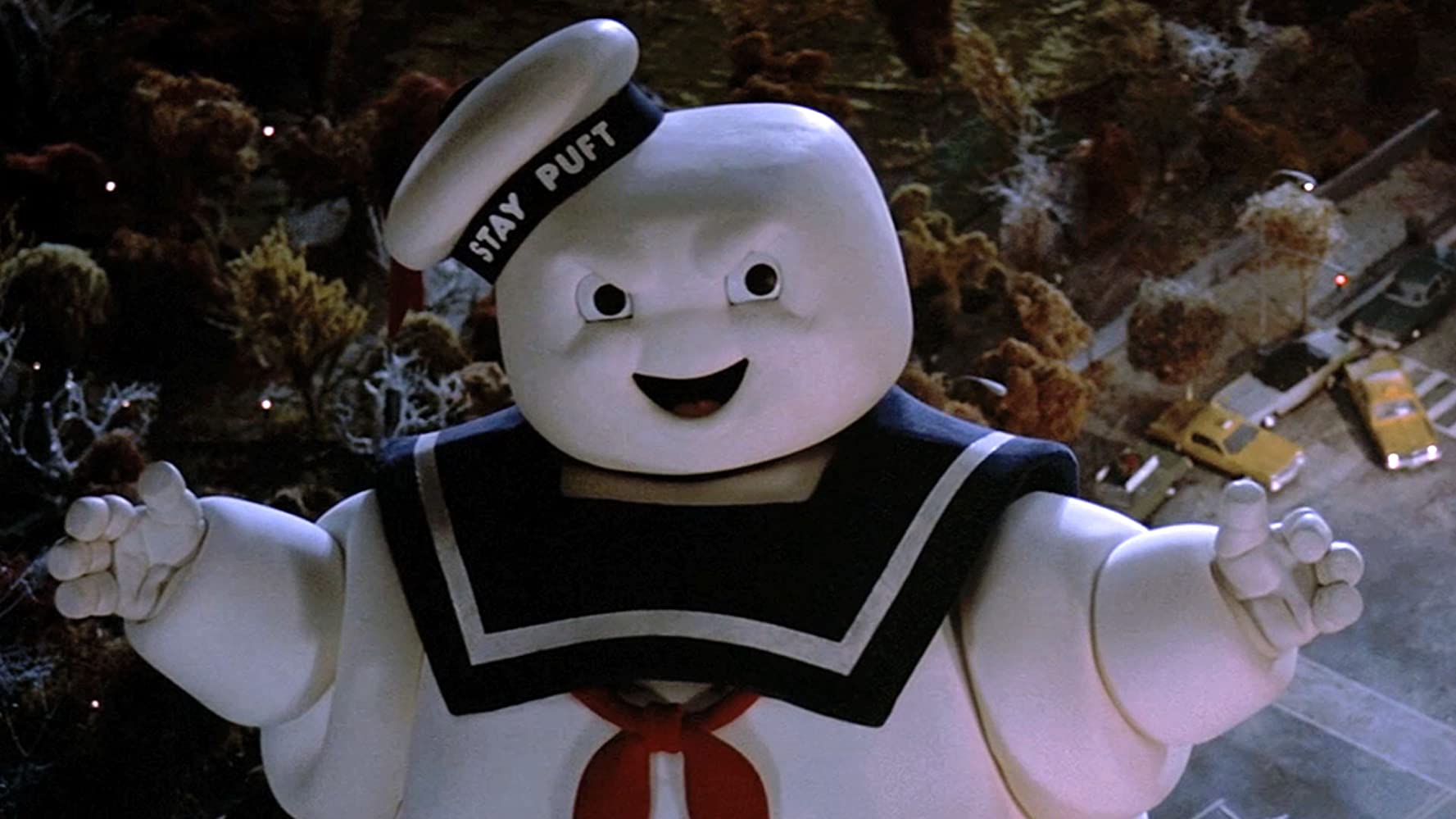

【影評】《魔鬼剋星》:就像回到兒時,透過明亮銀幕,感受單純而美好的樂趣

原本預計於暑假檔上映的《魔鬼剋星:未來世》(Ghostbusters: Afterlife),在因為疫情而延檔至明年後,取而代之的,則是1984年的原版《魔鬼剋星》(Ghostbusters),以及1989年的《魔鬼剋星2》(Ghostbusters II)分別於7/10與7/31在台灣接連重映,對於本系列的支持者,又或者是未曾在大銀幕看過這兩部片的影迷,也算是一份意外驚喜。

有趣的是,如今重看《魔鬼剋星》,確實可以在一些細節中明顯看見時代的演變。不過,這裡說的並非特效這類東西,而是與部分故事細節上的尺度有關。

就現在的好萊塢商業大片而言,我們幾乎很難看到有角色抽菸的畫面,就連像「玩命關頭」這種主要角色群幾乎全出身街頭的動作片,裡頭也早已沒有什麼角色抽菸。

然而,回首80年代,反倒是《魔鬼剋星》這種闔家歡的喜劇片中,角色們則幾乎菸不離手,就連抓鬼時,也不忘把菸給叼在嘴上,於現在重看,反倒成了讓人忍不住會不斷留意的事(但到了5年後的《魔鬼剋星2》,由於社會觀點已然改變,因此這樣的情況則不再復見),就連其中的部分笑點,其實也有著相當程度的性暗示,因此更讓人留意到了社會觀點於這幾十年來的改變所在。

除此之外,若是從現在的角度來看,《魔鬼剋星》在角色塑造方面,其實也有些過於直接,在以典型方式分配完主角們的個性後,也並未賦予他們任何成長空間,使角色們從頭到尾均不曾有過任何變化。因此與其相比,其實被部分觀眾猛烈批評的 2016 年女版《魔鬼剋星》(Ghostbusters),在處理角色上可能還要來得細膩一些,至少試圖帶出了一條與友誼有關的情感主線。

所以,雖然算是題外話,但對我來說,女版《魔鬼剋星》作為一部重啟電影而言,其實並非什麼差勁之作,除了角色設定因應時代的改變以外,部分橋段的挪用也在致敬的同時,顧及了加入新意的部份,因此我個人認為,女版《魔鬼剋星》當時所受到的批評,有不少地方其實算是被女性主義浪潮的反作用力所害,電影本身並沒有那麼大的問題,甚至還具有相當程度的娛樂性。

當然,這不是在說 1984 年的《魔鬼剋星》不好。事實上,或許也正因原版的單純,才讓這部電影如此受到歡迎,進而成為了集體記憶般的存在,使得觀賞《魔鬼剋星》就像是參加一場熱鬧歡騰的嘉年華,讓笑聲迴盪在戲院這個獨特的空間中,因而令人心滿意足。

從這個角度而言,此刻在戲院重看《魔鬼剋星》的樂趣,其實更多是一種回憶兒時般的情懷。就算你出生於《魔鬼剋星》上映之後,甚至從未看過這部電影,也還是能被這樣的氣氛渲染,回到了彷彿小時候的感覺,就這麼看著在黑暗中散發光芒的銀幕,感受單純而美好的樂趣。

《魔鬼剋星》就是這樣的存在。它的經典並不在於電影有多好,而在於它曾為我們帶來的情緒反應,以及確實散放出的那股回憶氛圍。

上報生活頻道特約作者 出前一廷

曾獲某文學獎,譯有某些小說,並曾撰寫多篇小說之導讀與解說類文章,認為下雨天最好的去處是電影院,或乾脆在家看片,配上熱騰騰的泡麵,故以此為名。

臉書粉絲頁:史蒂芬金銀銅鐵席格

看更多《上報生活圈》文章

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

關於我們探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

28.9°C

28.9°C